針對前期銀監會出臺的一系列政策,銀監會審慎規制局局長肖遠企日前表示,在防范金融風險方面,銀監會的指導思想和目的是要開正門,不走旁門,目前的工作還處于摸清底數的階段,銀監會在自查、督查和規范整改工作之間安排4個月至6個月的緩沖期,為銀行實現合規達標預留時間。

今年3月底至4月12日,短短兩周時間里,銀監會密集出臺了7個文件,劍指市場亂象,強化銀行業風險管控,促進銀行業去杠桿。4月7日,銀監會梳理出十個方面問題,要求銀行以法人為單位,對照這一“問題菜單”,自查自糾,實現組織機構人員全覆蓋,業務全覆蓋,產品全覆蓋。在此背景下,整個銀行業都陷入“合規”的緊張氣氛。

市場也對監管政策產生了一定的“誤解”。上證綜指、深證成指連續5周下跌,創業板指數連續兩周下跌。此外,今年以來,在央行實施“中性穩健貨幣政策”的同時,銀監會、證監會、保監會等部門都陸續出臺了“強監管”政策。

金融監管與金融風險是此消彼長的關系。要防范和化解金融風險,必須加強金融監管的力度。實事求是地說,之前的金融創新及高速增長確實積累了不少的金融風險,因此中央從去年底以來,強化了防控金融風險的政策要求。銀監會梳理問題并進行整治,是十分必要的。

“動物精神”是金融業的一個重要特征。何為“動物精神”?簡而言之,它就是人類經濟決策的非理性。信心是否充足、公平感、腐敗和欺詐、貨幣幻覺以及作為人們參照物的“故事”,都是動物精神的具體表現。人類的經濟決策并非古典經濟學理論假設的那般理性和簡單,其復雜的心理因素才是整體經濟動蕩不安的根源。

從金融業的“動物精神”和“羊群效應”的角度來看,市場“誤解”銀監會的正常監管是一件“再正常不過”的事情。這就需要政策制定者和執行者,不要忽視市場投資者的“心電圖”即市場情緒,否則就有可能導致“處置風險的風險”。

此次,銀監會對市場情緒的“安撫”,透露出了今后一段時間里“善意監管”的明確信號,更實實在在地保障了銀行業務的穩定。這更警示我們,今后監管者在制定與執行政策的時候,千萬不要忽視市場的“動物精神”。

責任編輯:莊婷婷

- 發改委回應越去越多質疑:去產能不等同于去產量2017-05-18

- 冰箱市場:掉隊容易沖上去難2017-05-18

- 廈門漁企成功開拓新加坡市場 點贊“一帶一路”戰略2017-05-17

- 格力困境:為何越努力越失敗?2017-05-17

- OLED與QLED兩大陣營互黑2017-05-17

- 喜歡折騰的聯想再次大變革!狙擊惠普2017-05-17

- NVIDIA黃仁勛:云游戲是地球人消遣的終極方式2017-05-16

- 大陸顯卡銷量排行:七彩虹暴跌仍居第一2017-05-16

- 聯想PC下滑慘重:劉軍的回歸或是楊元慶最后的耐心2017-05-16

- 三明市主要副食品市場供應情況周分析2017-05-16

- 最新金融觀察 頻道推薦

-

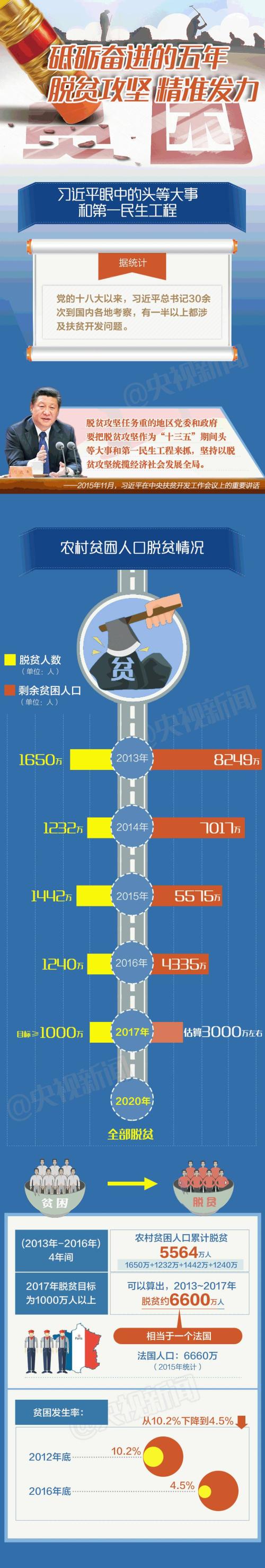

五年來這件頭等大事改變了6600萬中國人的命運2017-05-18

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論