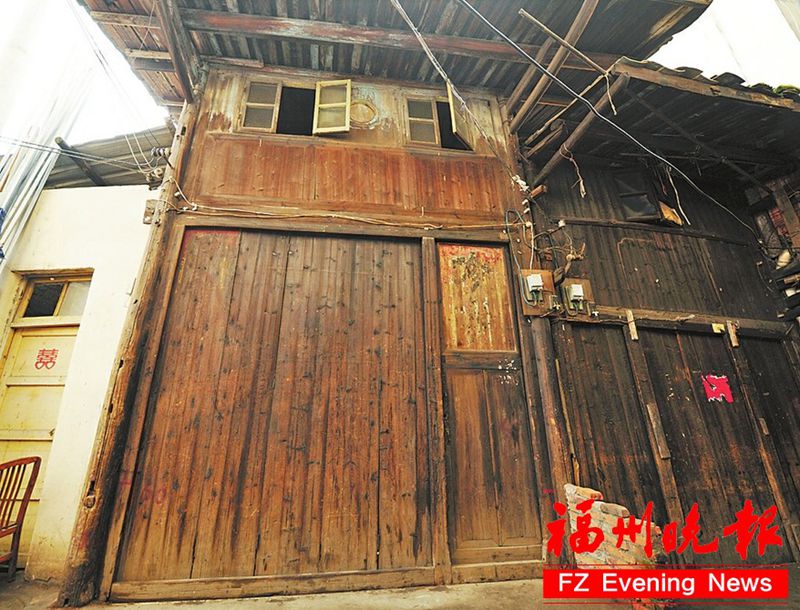

大門上寫著“珍壽”二字的珍壽堂遺址

今天的地鐵游到了葫蘆陣、白湖亭和三叉街,這里不僅有許多著名的文化遺址,還有一處特別的非物質文化遺產,就請大家繼續跟著晚報君在福州地鐵這條文脈上走一走,逛一逛,下一期,我們就要離開南臺島,過閩江,來到榕城的文化心臟。準備好和我們卡溜(福州話)了嗎?

●葫蘆陣則徐大道和林則徐銅像

從地鐵黃山站來到葫蘆陣站,從福峽路進入則徐大道。則徐大道是福州南大門的進出通道。老福州都有印象,在則徐大道與連江南路的交叉路口,曾有一尊高大威武的銅像佇立在福州的南大門上。這就是民族英雄林則徐的銅像,只見他身披長褂,手捻胡須,肅然遠眺南天,目光如炬,威風凜凜。

這座銅像于1995年正式揭幕,正值虎門銷煙156周年,由時任福州市委書記的習近平倡導鑄立。在揭幕儀式上,習近平曾致詞:“福州是林則徐的故鄉,林則徐是福州人民的光榮和自豪。今天,故鄉的人民樹立起林則徐銅像,就是為了激勵自己,教育后人,讓在林則徐身上體現出來的中華民族的偉大精神永遠發揚光大。”

習近平總書記在福州工作期間,曾要求“繼承、發揚林則徐堅貞不渝的愛國主義精神和氣貫長虹的民族正氣,學習他清廉剛正的高尚風范,學習他‘睜眼看世界’的開拓精神”。

幾年前,林則徐銅像為了讓路地鐵建設被移到附近,地鐵建成以后,相信銅像很快又可以重回則徐廣場和市民相見。

現在后坂村這條窄窄的小道,曾經是南面方向進城的唯一通道

●白湖亭非遺壺山林氏中醫內科

古代福州湖泊眾多,水網密布,相傳在今天倉山白湖亭一帶古代曾有一大片湖泊,名為白湖,湖上有個亭子,后來湖泊郾塞了,湖上的亭子就成為了來往許多村民歇腳喝茶的地方,久而久之,白湖亭的地名就這么得來了。

在今天,白湖亭是重要的城南交通樞紐站,一般被認為這里是城區和郊區的分界線。許多長途大巴到達白湖亭之后,市民們在此乘坐線路發達的公交車回到城市的各個角落。而今天,地鐵1號線的貫通又大幅提升了白湖亭的立體交通作用。

距離地鐵站白湖亭不遠的后坂村內有條后坂街,街口有幢木制樓房,大門上寫著“珍壽”二字,這里便是著名的珍壽中醫藥堂,福建省非物質文化遺產保護項目——壺山林氏中醫內科的所在地。

說起這個中醫世家,就不能不提到它的第六代傳人林葆瑄(1897—1980),他的祖上五代皆為我省中醫名醫,在《福建中醫藥》《閩臺醫林人物志》《福州世家》《福州名人》等多本著作中均有介紹。

1917年,林葆瑄傳承延續祖傳壺山普壽堂,在后坂街口又創建了壺山珍壽中醫藥堂。從史料看,晚清到民國初期,后坂街是福州南郊和長樂等地往返福州城內的主干道。大家無論是乘車騎馬坐轎還是徒步,都要經過后坂街。由于特殊的地理位置,這個藥堂從一開始就凸顯了得天獨厚的發展條件。

壺山珍壽中醫藥堂百年來迎來送走各方病屬,為了讓更多貧困的人也能得到醫治,還經常舉辦義診活動,免費用、賒欠藥款并救濟貧困。據該地閩中游擊隊、福州城工部聯系人黃如俤、林坤官憶述,解放前不少地下黨工作人員常得益于珍壽中醫藥堂的醫藥。

291年來,壺山林氏后人不僅將祖國傳統醫學理論通過言傳身教一代一代地傳承了下來,也將壺山“盡杺”、“精蕪”的祖訓家風繼承并發揚光大。如今壺山林氏在第八代傳人林越漢及第九代傳人林潤立的努力下不斷提升品牌價值,叔侄二人不遺余力地將傳統中醫藥文化受惠于大眾,不僅將許多壺山家傳秘方秘藥投入科研,更致力于傳統中醫藥文化的普及與傳播,努力地為我省特色閩醫閩藥的文化復興建設添磚加瓦。

●三叉街

三叉街位于福州老城區的最南端,地鐵三叉街站位于六一南路、則徐大道與三高路路口,附近的高湖村擁有眾多的人文歷史景觀,今天就讓晚報君帶您逛一逛。

三高路原名張經石板路

據高湖村老居民鄭勉介紹,三高路其實以前叫做“張經石板路”,地名的由來還和一個感人的敬孝故事有關。

張經,明朝抗倭名將,原是福建侯官縣(今福建福州)洪塘鄉人,八歲喪母,自小生活在高湖鄉的舅舅家,其舅見張經資質聰穎,器宇不凡,施以教育。

明朝時從高湖鄉到三叉街全是田埂土路,鄉人只有循著一條迂回曲折的田間小徑到達三叉街,到了三叉街才有車通往福州其他地方。為了方便外婆舅舅一家外出,已成為兵部尚書的張經用橫56厘米,長2米,厚30厘米的大石板,從下渡浦尾直鋪到高湖鄉口,工程雖浩大,卻極大地改善了高湖通往城里的交通。

鄉民為感謝張經感激舅家恩德,鋪路報答的事跡變喚此路為“張經石板路”,解放后才逐漸演變成了今天的三高路。

重新開放的鄭氏祠堂內景

五百年鄭氏祠堂換新顏

走到三高路的盡頭,跨過六一南路,高湖村就到了。高湖村里可謂遍地文化遺址,而其中最驚艷的莫過于擁有五百年歷史的鄭氏祠堂。

鄭氏是高湖的最大姓氏,這里從古至今走出了不少風流人物,明代著名儒學家少谷子鄭善夫,明朝抗倭名將張經,林則徐的妻子鄭淑卿也來自于高湖鄭氏。

鄭氏祠堂由少谷子繼先人遺志,倡議興建,建于明朝正德十四年(1519年),距今已有498年。祠堂共二進,木質結構,占地一千五百平方米。進大門后,前天井搭有一個戲臺,廳堂橫梁上有一面金字匾額,書“祠堂”二字,原是少谷公親筆(已毀),今為公外曾孫女婿江西巡撫總督欽差船政大臣沈葆楨之孫沈觀壽所書。

值得一提的是,在祠堂的三公廳壁上,曾有林則徐親筆撰書的鄭氏祠堂祭田記的碑文,欲警示后世鄭氏子孫互相團結,成為棟梁之材,今天這個碑文保存在福州于山的碑廊里。

2015年,鄭氏祠堂遭臺風重創,經過遍布海內外鄭氏子孫的共同籌措,在前不久剛剛完成了修復,如今這座列入市文保單位的祠堂已向公眾重新開放。

責任編輯:林航

- 為方便長樂下洋周邊居民出行 199路公交10日開通2017-11-07

- 截彎取直打造文化水岸 白湖亭月底實現河道貫通2017-11-07

- 廈門地鐵1號線體驗式試運行結束 6天18萬人體驗2017-10-13

- 廈門地鐵1號線將開放體驗式運行 海景地鐵有多美?快來報名2017-09-28

- 地鐵1號線設3個榕城通營業點 受理一卡通全套業務2017-09-25

- 福州地鐵1號線南門兜站有支“金牌”服務隊 做優做細服務 2017-08-10

- 撿到萬元不動心交還失主 這名福州公交保安員好樣的2017-07-24

- 福州三叉街舊改項目簽約超4千戶 20日截止簽約2017-07-19

- 福州地鐵1號線男子將地鐵座椅變躺椅 網友呼吁文明乘車2017-07-10

- 福州地鐵1號線拉動人氣 東街商圈回暖2017-05-24

- 最新福州新聞 頻道推薦

-

今年“雙十一”期間福州快件將超2000萬件2017-11-12

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論