原標題:泉州首個古城街巷“微改造”即將完工 喚醒歷史記憶

泉州首個古城街巷“微改造”項目即將完工

金魚重生:喚醒古城歷史記憶

改造后的20米支巷和古大厝凝聚了閩南建筑工藝精華。(莊麗祥 攝)

再過幾天,鯉城區金魚巷口純銅板地雕就可完工,歷時半年的泉州首個古城背街小巷“微改造”項目將以嶄新的風貌呈現在市民面前。踩著石板路,行走在改造后的金魚巷,古城居民平凡的生活日常映入眼簾,清朝進士故居直觀展示著閩南紅磚古厝的流光溢彩,上個世紀的人民電影院舊址讓人想起難忘的流金歲月,271米的街巷,喚起了古城不同時期的歷史記憶。

“保留不同歷史階段的空間,形成記憶疊加,展示原居民原真生活狀態”成了金魚巷改造的核心要義,也是近年來泉州古城保護3.0“見人、見物、見生活”模式實踐的一個縮影。

海峽網4月12日訊 (泉州晚報記者 殷斯麒 實習生 黃穎穎)

見微知著 20米支巷藏有10余種閩南建筑工藝

“微改造”并非僅僅是細枝末節的微小改造,而是在對原有文化體系沖擊力度很低的前提下進行的改造,從而實現歷史文化脈絡的傳承。金魚巷“空間微改造”以傳承歷史的敬畏之心,按中國美院設計的改造方案,進行立面整治、綠化景觀、植入城市小品等大手筆的改造,讓老街巷面貌煥然一新。

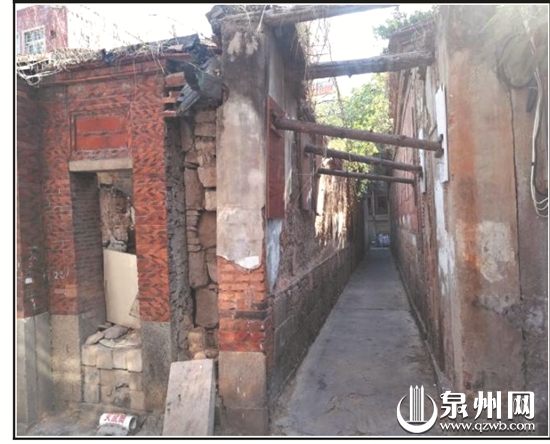

在金魚巷49號和黃氏古厝之間有一條約20米長的支巷,兩邊房屋的墻體原先破敗不堪。對這條巷子實施立面改造時,施工方巧妙地植入十余種閩南傳統建筑工藝進行破損修復,包括亂毛石、走山仁、鳥踏、筒瓦、滴水、小木作、出磚入石、封珀磚等傳統技藝,小巷的路面則采用閩南傳統的老舊石板進行鋪裝,部分采用清水條石豎鋪,提高地面抗壓能力。一條窄窄的支巷,凝聚了閩南建筑工藝精華。

在微改造中,“修舊如舊”的關鍵在于回收使用舊材料。據介紹,金魚巷路面需要的石板規格很高,大多來自晉江、石獅、惠安等地古建筑的門庭,都是歷經多年踩踏而成的包漿老石板。為搜集地面鋪裝所需的老磚、石板及其他老構件,施工隊專門成立材料組,自去年11月起,哪里有即將拆遷的古大厝,材料組就趕去采購,平均每兩天就得采購一次材料。“鋪地的老石板加起來應該有1700多平方米,立面還用了海蠣殼水洗石外墻,增添了街巷的色彩層次。”施工方介紹。

老舊石板鋪設而成的道路取代原先的水泥路面,富有閩南特色的海蠣殼水洗石墻面,講述海絲故事的泥塑、金魚鏤空石板路……改造后的金魚巷隨處可見閩南傳統建筑元素,于細微之處見精深工藝,愈發顯現出泉州傳統街巷的古韻。

20米支巷原貌(殷斯麒 攝)

補齊短板 實現老街巷功能提升

除了恢復古風古韻,提升街巷功能、改善老街巷居住環境也是“微改造”的一大重點。

此次改造對背街小巷的管線布局實現精細化設計。改造后的金魚巷實行雨污分流,石板路面上專門設計收集雨水的金魚紋線性排水溝,地下增設污水管線,“沒改造前污水和雨水沒有分離,都一起流到內溝河,污染環境。此次改造也是古城生活污水科學排放的一次探索和進步”。此外,金魚巷的管線全部下地,天際線變得整潔許多。針對居民建筑外立面的水電表箱,用統一美觀的設計進行了處理,減少了安全隱患。

環境整潔了,生態景觀也得到大幅提升。不僅種植了紫竹、果樹等多種觀賞樹種,還有傳統石頭制馬槽用來種植水生觀賞植物,極大豐富了金魚巷的綠化景觀。金魚巷中原本有一面危墻,墻體被生長的榕樹撐破而搖搖欲墜。施工方在進行微改造時選擇將破碎的墻面敲裂,使榕樹根莖露出,又用鋁合金鋼結構對墻體進行加固,如相框般框住了這幅生機勃勃的景致,等到了夜晚時分,地燈投射到墻面上更別有一番風味。

家住金魚巷的洪阿姨告訴記者:“以前巷子雜亂,蚊子老鼠多,改造后巷子變得很整潔,還設置了很多垃圾桶,綠化景觀多了,出門的時候感覺非常清爽。”洪阿姨在巷子里經營一家小賣部,她希望,金魚巷的變化會吸引更多游客,讓自家的生意越來越好。

移步換景 體驗時空交錯穿梭感

注重保留不同時期建筑的歷史記憶,力求保持古城原生生活狀態,是金魚巷“微改造”一大特色。

據介紹,由于違章搭建和年久失修,金魚巷有七八處古大厝亟待修繕。這些古大厝大多雜草叢生,出現垮塌和裂縫現象。金魚巷“空間微改造”項目組聯合社區,積極聯系和動員戶主,按照原面積、原高度、原風貌原則,由戶主按施工量成本價出資,對這些古厝進行了全面修繕。

如今,位于中山路一端的入口處,仍保留有原泉州人民電影院的宣傳欄,今后也將作為金魚巷文化展示的窗口。走進巷子,人們可以看到,除了紅磚古厝,還保留了幾棟白瓷條磚的建筑,這是上世紀七八十年代泉州流行的建筑風格。還可在金魚巷144號找到泉州早期建筑大師傅維早故居,在84、86號發現光緒三十一年最后一科進士、后任內閣中書的吳桂生的故居,在68號撞見清代詩人丁煒的府邸,以及后來成為領導泉州光復的革命者蔣以麟的故居。不同時期、不同風貌的建筑在此并立,相得益彰。

活化街巷 打造古城慢生活街區

泉州古城內藏匿著大量背街小巷,如何使背街小巷重復煥發活力是近年來古城保護和發展的焦點。

改造后的金魚巷更富閩南傳統街巷魅力,并與泮宮、府文廟節點串聯一片,打造古城慢生活街區,今后將成為市民和游客享受泉州古城慢生活的休閑好去處。

“金魚巷是泉州首條‘微改造’的背街小巷,作為試驗段,將給其他背街小巷改造提供一個樣本,我們也在摸索和積累經驗,廣泛聽取市民和游客的反響。”古城辦工作人員表示,改造后的金魚巷將繼續作為原居民生活的空間,原真展示古城居民的生活狀態。在活化街巷方面,今后也會考慮引進傳統工藝進行活態展示,開展主題文化展覽等。

廣東游客黃小山在金魚巷發現,“現在的金魚巷和網上看到的不一樣,很有泉州特色,希望以后有更多的泉州特色美食進駐其中,下次我想帶爸媽一起來,感受閩南文化風情的同時,體驗泉州美食文化”。

責任編輯:黃仙妹

- 泉州持續優化營商環境 打造“泉州版”營商環境新高地2019-04-02

- 出入境證件“全國通辦”首日 泉州受理外地戶籍申辦130件2019-04-02

- 泉州市公積金去年放貸近50億元 逾九成為首次貸款2019-04-02

- 泉州42項“首創”掀起創新浪潮2019-04-02

- 今年泉州市計劃增殖放流漁業苗種4億尾2019-04-02

- 未來12小時泉州沿海仍有大風 冷空氣明起將整體減弱2019-04-01

- 泉州市區:兩起事故并不嚴重 司機咋都棄車而逃2019-04-01

- 泉州:九價宮頸癌疫苗 剛“開打”就缺貨2019-04-01

- 冷空氣明日減弱 泉州今日氣溫低迷 后天升溫2019-04-01

- 守護學生舌尖安全 泉州出臺高于國家標準的行動方案2019-04-01

- 最新泉州新聞 頻道推薦

-

醉駕撞到路邊擺攤小販 下車后卻反咬稱行人碰2019-04-03

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論