2018年的天河巷

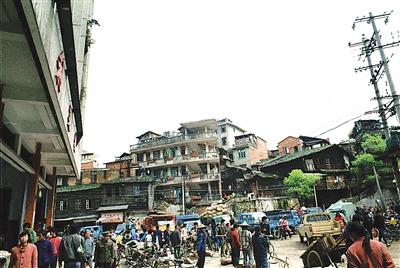

1992年南平天河巷舊貌

現在的楊真新區

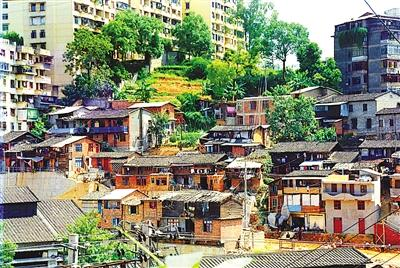

1995年延平楊真堂民房

南平汽配廠宿舍舊址上建起的創世紀小區

1997年南平汽配廠宿舍

建甌市建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,持續推進青云、龜山、齒輪廠、通仙門棚戶區改造,龍船塘二期和水南回撥地安置房建設。圖為建甌市龍山小區保障房外景。 (魏劍生 攝)

走進位于建陽區西區生態城的居民住宅區,高樓聳立,綠意盎然,仿佛走進了一個小型花園城市。西區生態城是建陽區委、區政府實施城市北接西拓戰略的重要發展區域,規劃總用地面積3.85平方公里,可容納居住人口約6.3萬人,環境優美,交通條件便利。 (丁曉雄 攝)

從虛腳樓到木屋,從瓦房到樓房,從福利房到商品房……住房的變遷,是一面鏡子,照出了社會進步的影子。新中國成立70年來,閩北人民的住房條件發生了翻天覆地的變化。

虛腳樓 舊木屋

擔驚受怕夜難寐

虛腳樓是上世紀七十年代南平沿河住宅的“標志”,立長柱數根,半腰穿斗架桁,半臨實地,采用桿欄式結構搭蓋而成,一般為二層或三層建筑,第一層為斜坡空間,二三層為住宅,因其一半虛,一半實,故得名“虛腳樓”。

許多南平人的住房記憶,就是從虛腳樓開始的。連片的木屋虛腳樓,既怕水,又怕火。一間不足十平方米的房間,往往要住一大家人。屋外下雨,屋內盆盆罐罐接雨;為了防火,每天有專人穿堂入戶巡邏;木屋易斜,還得找專業人士將房子拉直……提起片瓦之下擔驚受怕的日子,老人們的記憶均帶著苦澀。

“火柴盒” 待不住

半夜室外打地鋪

虛腳樓之后,城鎮居民開始住上土木或磚木的房子,清水墻,方塊型,中為通道,兩邊相對設置房間,或單邊設長廊,廊后前后兩間臥室,名曰“套間”,通道及廊寬僅1米,室內面積8-10平方米,成為“火柴盒”式建筑。

這種“火柴盒”宿舍,一家十來口擠在里頭,天熱時屋內根本待不住,不得不到室外打地鋪;屋里沒有衛生間,每天早上各家各戶端著尿罐去公用衛生間,成為一道帶著味道的“風景”;家里沒有自來水,人們不得不到就近的小河挑水,或者到供水站購買一擔1分錢的水。

改舊城 建新房

居民住進小高層

上世紀八十年代后期,我市興起房地產開發建設。各縣市結合舊城改造,不少新房如雨后春筍拔地而起。1988年,南平市被國務院確定為全國住房制度改革14個試點城市之一,全市共有中央、省、地、市級459個單位30062戶參加房改。至1994年,全市累計建房745.49萬平方米,是改革開放前29年總和的1.5倍。

1994年末,南平10個縣(市、區)城區實有住宅建筑面積1321.6萬平方米。由于城市人口逐年增加,用地更顯緊張,城市住宅已向集門市、辦公和住宅為一體的高層、大體量、多功能發展。此時期,住宅空間更加適用,追求大客廳、小臥室,裝修也越來越現代化。

市場化 選擇多

宜居夢想成現實

1998年6月15日,全國房改工作會議宣布:從1998年下半年起,停止住房實物分配,實行住房分配貨幣化,新建住房原則上只售不租。福利分房制度結束,南平市的房地產事業,邁向了全新的市場化時代,城市居民的居住環境得到顯著改善。1998年住宅商品化時代開啟時,南平城鎮居民人均住房使用面積只有8.8平方米,到2018年,南平城鎮居民人均住房建筑面積已達46.5平方米,是20年前的5.28倍。

近30年來,我市房地產市場循序漸進,穩中有升。全國各大房企紛至沓來,投資規模不斷擴大。高層住宅、花園洋房、精裝房、別墅……南平市民在居住上有更多選擇。2018年全市商品房銷售面積達到365.53萬平方米,是1998年的14.3倍;日均銷售商品房1萬平方米,按每套100平方米計算,日均銷售商品房100套。

現如今,我市建立起多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,讓百姓從“蝸居”到“安居”再到“宜居”,幸福指數得到進一步提升。

☉本網記者 張莎

百姓說變化

建陽區莒口鎮馬伏村村民周寶英:

大約在40年前,我們一家住在農村,房子很小,一間35平方米的屋子,住五口人。做飯的地方挨著床,用餐時就把床沿當凳子,吃飯睡覺在一張床上解決。一到梅雨季節,墻壁就滲水,地板黏糊糊的。現在好了,全家搬到了城區的居民住宅小區,118平方米的屋子,客廳、廚房、衛生間、陽臺應有盡有,房屋采光也好,打開窗戶通風涼爽,晚飯后還能到樓下小公園散散步。再也不用過那種夏天潮濕、冬天透風的日子了,屋子寬了,我們心里也亮堂了! (周心婷 整理)

浦城縣融媒體中心辦公室主任徐趙浦:

小時候,我住在浦城縣九牧鎮蔣坑村一個不通公路的偏遠自然村,居住條件十分惡劣。1998年,我剛參加工作,在九牧鎮中壟村教書。為了改善居住條件,我們一家花光了所有積蓄,把家搬到了蔣坑村所在地,因為沒錢,裝修陸續花了三年時間,但是終于是搬出了大山,一家人都很開心。2007年,我調到了鎮中心小學,這時家里的條件已經好多了,我也完成了人生另一件大事——結婚,于是我又把家搬到了鎮上,買了一套三居室的房子好好裝修了一番,住進了新房。后來,為了小孩讀書和自己的工作調動,2015年,我們又在縣城買了一套商品房,住進了現代化的小區。40多年時間,我經歷了三次搬家,房子越搬越好,生活也是越過越有滋味。 (袁野 整理)

建甌市民張記華:

我們家現在的房子是兩房一廳一衛一廚,電熱水器、吸油煙機、抽水馬桶等一應俱全。做夢也沒想到,每月只交幾十元錢就能住上寬敞明亮的保障房。走進小區,樓房整齊,路面干凈,綠化帶里草綠花紅,讓人賞心悅目。我和妻子都是下崗工人,下崗后一直沒有穩定的工作,收入微薄,還要供女兒讀書,以前,我們一直住在城郊工廠兩間35平方米的宿舍里,2016年12月底,我們住上了新樓房,女兒也大學畢業,家里的經濟狀況也有了改善,日子過得更有奔頭了。 (魏劍生 游華貴 整理)

順昌縣房地產管理所副所長梁凱:

新中國成立之初,順昌城內僅有居民住宅491幢。改革開放以來,住房建設高潮迭起。1985年,順昌城區住房面積66.83萬平方米。到了上世紀九十年代,順昌城關舊城改造,新區開發和房地產業興起,2005年城區住房面積101.19萬平方米,2017年增至351.88萬平方米。70年來,群眾住房從土房、木瓦房向磚木、磚砼、鋼砼、框架逐漸過渡,樓層也逐漸增高。在規劃設計上,從無到有,從在原址原拆原建,到小型住宅區、大型住宅區;居住環境上,從樓與樓“手握手”見縫插針式的無序建房,到注重容積率、綠化率、樓間距等指標,再到綠化環境等基礎配套提升,群眾住房由“居者有其屋”到“居者優其屋”轉變。 (池亮亮 整理)

延城市民盧新凱:

以前我一直是租房子居住,由于腿腳不便,工資不高,結婚后與妻子孩子一起租住在十平方米的單間里。2013年底在南平中心城區第六批廉租住房配租選房儀式上抽中了一套位于楊真新區320#樓的廉租房,次年1月7日到物業簽合同拿鑰匙,4月16日就入住了。這套兩室一廳的廉租房每平方米租金僅1.1元,每月只要交房租70余元即可,陽光好通風也好,住起來很舒適。感謝住房保障這項民生政策,讓我這樣的困難群眾改善了住房條件,圓了“安居夢”。 (張莎 整理)

(本組圖片由范崇智拍攝)

責任編輯:黃仙妹

- 南平市開展公共租賃住房專項整治2019-09-23

- 暗查暗訪促旅游新業態項目安全發展2019-09-23

- 南平:讓生態顏值變經濟產值——水美經濟的麻沙樣本2019-09-20

- 南平養老事業:“破繭成蝶”托起最美夕陽紅2019-09-20

- 南平市成立銀行業保險業消費者權益保護服務中心2019-09-20

- 南平市慶祝中華人民共和國成立70周年優秀劇目演出舉行2019-09-19

- 南平市廣大黨員干部表示——敢于擔當為民盡責 只爭朝夕奮發有為2019-09-18

- 南平市委市政府今起在全市開展 “強擔當、抓落實、促發展”調研2019-09-17

- 南平立體式交通巨變:“我們的路越走越舒坦”2019-09-17

- 南平:日均客運量超過七萬人 貨運量超過十萬噸2019-09-16

- 最新南平新聞 頻道推薦

-

積極探索產業發展 因戶施策精準扶貧——浦城2019-09-24

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論