榨干濕紙

洗竹麻

踏竹麻

用玉扣紙木活字印刷

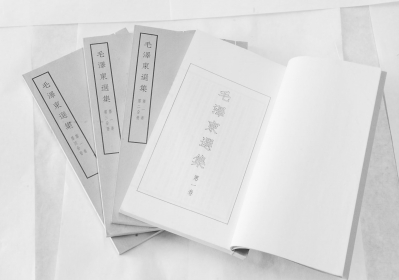

珍藏于寧化檔案館內的1974至1976年間用玉扣紙印刷的《毛澤東選集》線裝本

海峽網4月15日訊 (賴全平 文/圖)3月22日至24日,來自北京大學、中國科技大學、國家博物院等單位的專家組走進寧化,前往治平畬族鄉,實地考察玉扣紙手工制作的流程,對這一古老的技藝贊嘆不已,并就玉扣紙制作工藝的傳承與發展進行探討。其間,筆者跟隨專家組來到治平畬族鄉下坪村茜坑組,探訪全縣僅存的一家玉扣紙手工作坊,透過眼前的蔡倫絕技,發掘背后鮮為人知的歷史。

28道古法造紙工序

寧化縣治平畬族鄉地處閩贛兩省三縣交界處,距縣城53公里,全鄉有毛竹15.9萬畝,為三明市最大的毛竹之鄉。下坪村茜坑組離鄉本點15公里,29戶人家散落于茫茫竹海中。沿途,廢棄的手工造紙紙棚隨處可見,給寂靜的山村平添了幾分滄桑與厚重。

砍料、浸塘、剝青、踏竹麻、撈紙漿、焙紙、拔紙、裁紙……玉扣紙手工制作屬古法造紙工藝,制作工序達28道之多。玉扣紙手工作坊主胡蘭山今年68歲,世代以造紙為生,他16歲開始學習造紙技藝,有著半個多世紀的造紙經驗。

胡蘭山的造紙作坊坐落在半山腰,是一座古樸的土坯房,屋內陰暗潮濕。踏竹麻、撈紙漿、焙紙等幾道工序在這里進行。踏竹麻的張詹航和張常富是一對老搭檔,他倆一手抓吊環,右腳高抬,劃個90度的弧,一齊落腳踩踏,慢慢地將竹漿踩成糊狀。“踏竹麻主要在于腳上功夫的運用,兩人要配合默契,動作協調。”張詹航停下腳,氣喘吁吁道,人工踩料能保護竹纖維,制出的紙張更有韌性和拉力。

玉扣紙,又叫重紙,是寧化一種傳統手工造紙。紙長138厘米、寬61.7厘米,200張疊在一起稱為一刀紙,每刀紙重約6公斤。在造紙工序中,撈紙漿算是核心環節,紙的均勻、厚薄全靠手感和經驗。李世波和李世富是一對堂兄弟,有著20多年的實踐經驗,每小時可撈紙200多張。只見兩人合力將一個抄紙簾放進紙槽,往槽蕩漿搖浪,待漿浪卷過簾面,迅速提起,讓簾子濾去水,只留下一層薄薄的紙漿。兩人轉身將紙漿翻轉倒扣在木板上,揭起簾子,就分離出一張濕紙,兩人動作嫻熟,配合默契。

濕紙在木板上一層層疊起,疊至10厘米厚時,李世波和李世富便將濕紙放在紙榨上榨去水分。榨紙所用床的底和蓋為厚木板,外加木柱、橫梁、壓梁,全是粗重的木頭。榨干水的濕紙仍然黏結在一起,不易分開,兩人便用鉗子從紙頭處一張張鉗開。

焙紙房內有兩排鐵質的焙壁,壁內中空,需燒火將焙壁烤熱。胡藍金、廖啟泉是當地有名的焙紙師傅,兩人用刷子快速地將一張張濕紙刷在焙壁上,當他們刷完一排10余張紙回到第一張紙前,濕紙正好蒸去水分,變成干紙,一張張揭下。如此往復循環,一天下來,兩人能把10刀紙烘干。

“一個竹紙作坊開工后,最少要8個人同時流水作業。他們兩兩成對,分工明確,一對剝竹麻,一對踏竹麻,一對撈紙、鉗紙,一對焙紙,8個人每天生產10刀紙,也就是2000張。”胡蘭山感慨道,他家擁有230畝優質竹林,玉扣紙之所以質量上乘,與其考究的用料、精工細制以及特殊的制作工藝分不開。

最高年產量近2000噸

寧化造紙技藝有近千年的歷史。北宋時期竹纖維造紙技術已傳入寧化。《天工開物》記載:“凡造竹紙,事出南方,而閩省獨專其盛。”寧化盛產土紙,普通的叫毛邊紙,其上品稱玉扣紙,跟同為生料造紙的連城宣紙齊名。因玉扣紙紙質細嫩柔軟,色澤潔白如玉,所以得名。“扣”,是計量單位,等于現行的“刀”。明清時期,寧化已經是福建四大產紙縣之一。

玉扣紙用于印書,始于宋代。明朝四堡版印書籍,有“發行半天下”之譽,用的就是寧化紙。除全國性書籍經史讀物外,汀郡地方志書、名人著作,均借之印行。在實行統購統銷的上世紀70、80年代,治平玉扣紙的年產量一般在800噸以上,最高年份近2000噸。當時,玉扣紙屬國家二類商品,一級、二級品直接調撥中央。

玉扣紙紙質特優,細嫩柔軟,紙張平展,色澤潔白如玉,政府用作檔案,寺廟用印經本,宗祠用印族譜,民間用作賬簿,能保存數百年。廣東等沿海群眾,喜用玉扣紙卷煙。南洋僑胞用作紙錢,燃燒后紙灰少而白,認為容易飄回祖國讓祖先受用。

1974年,中央印刷出版《毛澤東選集》豎排線裝本,要福建省將省內各地毛邊紙樣品送中央挑選,最后選中了治平玉扣紙。國家出版局等單位派人于當年10月中旬專程到達寧化,訂購治平玉扣紙。1974年至1976年,共運玉扣紙640噸進京,用以印刷《毛澤東選集》線裝本。1988年5月,治平玉扣紙送京參加全國少數民族用品及民族地區的名、優、特產品展銷。

“胡顯發槽印,相當于商標,現有上百年歷史,以前的紙打上這個槽印,在廣州出售時,每刀紙可以加兩個銀毫。”胡蘭山表示,父親胡顯發造紙技藝精湛,紙質上乘,深受全國各地客商歡迎。

全縣僅存一家手工作坊

玉扣紙制作工藝是中國勞動人民長期的智慧結晶。寧化玉扣紙尤以治平所產為著,鼎盛時期全鄉有造紙作坊200多家。1979年以后,機制紙行銷一時,手工制作的玉扣紙市場大受沖擊,2003年至2008年,手工造紙業基本停工。從2009年至今,寧化僅有下坪村茜坑組胡蘭山還在勉強維持。“我嘗試著通過網絡平臺銷售玉扣紙,每刀紙價格800元,但銷量非常小,年銷售只有100刀左右。”胡蘭山感慨道,他從不積壓玉扣紙,能銷多少就生產多少。

長期以來,玉扣紙制作工藝靠師徒之間的言傳身教,全憑習者悟性和感覺,長期堅持方能逐漸掌握核心技術。由于玉扣紙生產技術難度大,習藝周期長,工資收入低,年輕人多不愿學,現已后繼乏人。

2017年,治平畬族鄉成立竹業協會和工作領導小組,聘請相關專家針對治平竹業及由此衍生的玉扣紙手工制作技藝展開調查研究。2017年,治平畬族鄉向玉扣紙傳統手工制作者胡蘭山預訂制作手工玉扣紙,支持他繼續進行古法生產玉扣紙。2018年7月,“玉扣紙制作工藝”被列入市級第五批非物質文化遺產代表性項目名錄。2019年3月,“玉扣紙制作工藝”被列入省級第六批非物質文化遺產代表性項目名錄。

“勞動力的缺乏,以及機械造紙的沖擊,使得治平鄉盛極一時的手工造紙不斷衰落。竹麻漲價,賣竹筍、竹麻、毛竹,已經成為當地人更為快捷的賺錢方式。”胡蘭山的兒子胡鋮今年45歲,從小跟隨父親學習造紙,他對傳統的手工造紙行業表示擔憂,期待專家、學者多為這一古老技藝的傳承與發展獻計獻策。

責任編輯:黃仙妹

- 最新三明新聞 頻道推薦

-

2019年全國春季蹼泳錦標賽將樂落幕 打破5項全2019-04-16

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論