原標題:“父親一生都在尋找”

85年前,三明市寧化縣治平畬族鄉紅軍戰士蘭發連,踏上了偉大的長征之路。1964年12月,蘭發連被寧化縣登記為“失蹤軍人”。1981年7月,蘭發連被追認為“革命烈士”。

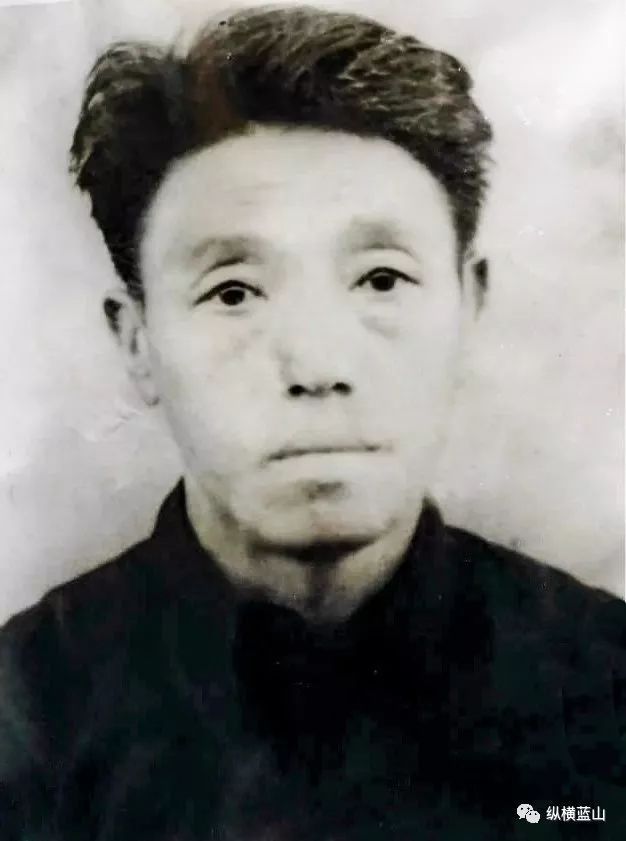

△蘭發連

但是,就在1985年7月,他卻出現在寧化一場紀念大會上!犧牲了,最后卻得以“重生”,蘭發連到底經歷了什么?近日,三明日報記者遠赴湖南省藍山縣,尋訪蘭發連隨身紅軍竹筒故事。

“父親生前始終惦記著,有一天能夠找到部隊,重回革命隊伍。”“七一”正值盛夏,蘭發連四女婿唐盛利提起往事瞬間哽咽。

85年前,三明市寧化縣治平畬族鄉紅軍戰士蘭發連,踏上了偉大的長征之路。1964年12月,蘭發連被寧化縣登記為“失蹤軍人”。1981年7月,蘭發連被追認為“革命烈士”。但是,縣里隨后的尋訪,卻讓蘭發連得以“重生”。

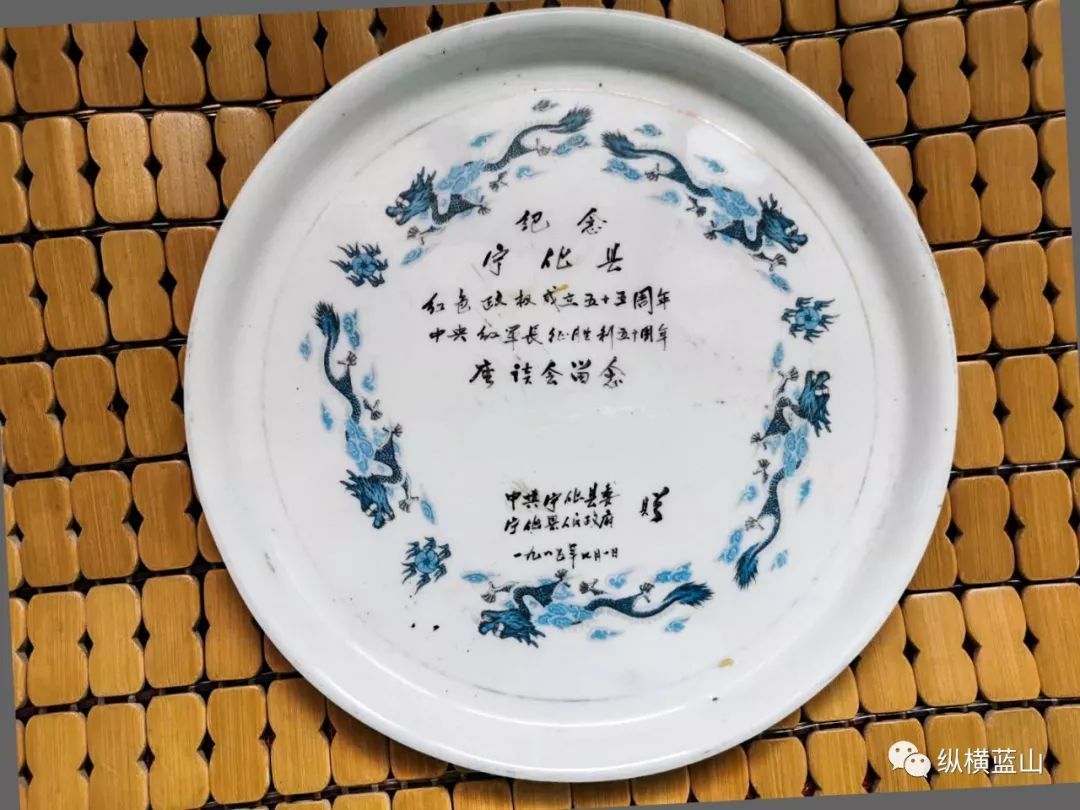

1985年7月,蘭發連應邀參加寧化縣紅色政權成立五十五周年暨中央紅軍長征勝利五十周年紀念大會。陪蘭發連回來的大女兒蘭開秀說:“那是父親最開心的時刻!不僅是回到了家鄉的懷抱,更是作為一名紅軍,回到了組織的懷抱。”

讓蘭發連真正得以“重生”的,是一個竹筒。如今,這個毫不起眼的竹筒,深藏在湖南省永州市藍山縣文物管理所里,卻塵封著蘭發連的長征往事。那是父親用生命珍藏一生的竹筒!凝視著久違的竹筒,蘭發連的四女兒蘭桂英早已眼含淚花。

她說:“父親一生都在尋找。一條路向前,革命;一條路往后,回家。”

△1985年,蘭發連(后排右一)回寧化座談并與紅軍戰友合影。

隨身紅軍竹筒

風展紅旗如畫。革命,就要向前!

蘭發連出生在林深之處的寧化縣治平村焦里自然村,15歲那年,已參加紅軍的他就毅然告別家鄉開始長征。他的隨身之物,只有一個紅軍發放給他的竹筒,而這個竹筒正是用他家鄉的竹子做的。

“千擔紙,萬擔糧。”明山明水之間,這片紅色土地書寫著自己的中央蘇區和紅軍長征傳奇。治平鄉遍地竹林格外挺拔,不僅是生產上等玉扣紙的好原料,還常常用來制作竹筒等各種日常用品。

“紅軍行軍間隙,就用竹筒來吃飯。要是沒有竹筒,那就只有就地取材,用樹葉之類的了……”蘭開秀至今清晰記得父親對于竹筒來源和用途的講述。在治平鄉里,竹筒當年家家都有,更多用來盛放作物種子。

節竹為筒,竹蓋竹筒,一旦合一,就會密封。竹蓋和竹筒清楚刻著大大的標號47,蘭發連捐獻出來的隨身紅軍竹筒,雖然已經過去了整整85年,但是只是筒身開裂,其他一切依然完好。吃過飯,喝過水,對于隨身紅軍竹筒,蘭發連一向視如生命。

絕命后衛,藍山喋血,瘦小的蘭發連不幸因為受傷而失散。傷愈之后努力尋找紅軍隊伍始終沒有結果,無依無靠的蘭發連只得選擇在藍山扎根。從此,隨身紅軍竹筒,成為他唯一的精神寄托。

平時用塊布包著藏起來,蘭發連只要有空,就會把隨身紅軍竹筒拿出來看,并且不斷擦拭。“這是父親參軍時發的。他總說,萬一有一天部隊來人找自己了,總得有一些東西能夠證明。”唐盛利說。

父親沉默寡言,一向不喜與人爭辯。可是,蘭發連的子女們永遠不會忘記:有一回,那也是唯一一回,他們的父親和母親大吵了一次。原來,上個世紀六十年代,家里窮得實在揭不開鍋。母親想偷偷把“沒用”的竹筒,拿去換點小錢度日。

大發雷霆的蘭發連,總算讓子女們知道了父親的威嚴。后來,消息還是走漏了出去,有人多次登門求購。蘭發連從來都是一口回絕——這是自己參加革命的唯一見證,是他今后找回部隊的唯一希望。

但是,有一天,蘭發連終于不再回絕。那是在1975年,蘭發連自愿將隨身紅軍竹筒捐了出來。因為,縣里的同志告訴他,要拿他的寶貝去教育革命后代。

△蘭發連隨身紅軍竹筒。

跨過千山萬水

蘭發連帶著隨身紅軍竹筒,跨過了千山萬水長征,從福建三明來到了湖南藍山。

最早想把蘭發連的寶貝扔掉的,其實是他的救命恩人。那年,受傷的蘭發連,躲藏在塔峰鎮竹市村一處稻草堆里。天氣轉寒,取稻草鋪豬舍的雷善紅,吃驚地發現了兩個小兵崽。既是巫又是醫的雷善紅,好心幫助蘭發連兩人養傷。可是,那只無用的竹筒,雷善紅怎么也無法拿去扔掉。

在她的調養之下,一段時間之后,蘭發連的傷病總算好了。“蘭發連試圖去尋找大部隊,可是根本無從找起,他只好又回到了藍山。”蔡國勝是雷善紅的外孫,對這個外婆收留的“紅軍崽”印象特別深。

畢竟,從“走紅軍”到“紅軍崽”,對當地人來說,有些不可思議。“紅軍青面獠牙,會吃人!”蔡國勝說起當年國民黨反動派的煽動,比劃著雙手活靈活現。紅軍還沒來,老百姓紛紛跑開躲了起來。

“紅軍怎么會吃人呢?”雷善紅偏偏不信邪!她帶著女兒留了下來,就是不跟著“走紅軍”。因緣巧合,她不僅救下了蘭發連,還最終收他作兒子。雷姓是當地大姓,蘭發連的生命從此得到了庇護。

風雨交加漫漫長夜,那年頭收養紅軍戰士,分明是不要命的事。蘭發連長時間躲在深山老林學起了木工。說是木工,其實是跟著做棺材,那里一般人不敢去。只有過年,蘭發連才敢偷偷地回到雷家。

新中國成立后,蘭發連成了村里人盡皆知的“紅軍崽”。既是兒子,又還年少,當地人就叫崽。“紅軍崽”,那是親切的愛稱。后來這位“紅軍崽”長大了,在雷家的幫助下結了婚,并按當地規矩分了家。可是,“紅軍崽”早已成了蘭發連鮮活的印記。

倒是蘭發連在老家,早已漸漸迷失在歷史深處。寧化縣委史志室副主任龔翠英翻出了1985年寧化縣紅色政權成立五十五周年暨中央紅軍長征勝利五十周年紀念大會檔案。蘭發連雖然參加會議,但是檔案上的名字卻是“蘭榮發”。

參加會議的老紅軍有合影,照片上的蘭發連,誰看了都不會走眼,可是他的名字卻對不上。原來,蘭發連并不識字,并且從小失散在外,鄉音已改。于是,蘭發連被聽成了蘭發榮,再錯成了蘭榮發。

全國獨一無二

蘭發連是畬族。涼畬族人說,他們其實姓“藍”。

1983年5月,藍山縣委黨史辦采訪蘭發連。2017年出版的《紅軍長征在藍山》記錄:蘭發連“1932年在老家參加游擊隊,1933年3月參加紅軍,1934年農歷九月初九日參加長征。”

農歷九月初九,符合農村習慣。九九重陽易記難忘,這筆記錄尤其珍貴。農歷九月初九這天,正好是公歷1934年10月16日。而這個記憶得到了歷史驚人的印證:10月16日,中央機關和中央主力紅軍從于都集結地開始向西突圍,實行戰略大轉移。紅三十四師臨危受命,擔任全軍總后衛。

可是,在寧化縣革命烈士英名錄上,蘭發連卻被記載為紅八軍團戰士,并且出生年份為“1901”。問題是,“1901”是所有蘭發連檔案中出生年份最早最怪的,實際應為“1919”。

“紅八軍團戰士”,更加可疑。因為歷史記載,1934年10月10日夜間,中共中央和紅軍總部悄然從瑞金出發,紅八軍團赫然在列。這顯然與蘭發連農歷九月初九的回憶不符。

蘭發連的下一代更想知道答案。他們從隨身紅軍竹筒一路延伸出來,追隨父親的腳步,尋訪失散的老紅軍足跡,并且一一記下故事。已故的楊永成就是其中一位,他和蘭發連幾十年未見,卻互相一眼便知是紅軍戰友。

他們還專門查找犧牲紅軍遺骸。唐盛利說:“每一位參加過革命的紅軍,都為新中國的成立流過血、受過傷,付出過我們現在難以想象的艱辛。這樣的革命故事,如果現在不記錄,再往后,我們的后代將無從知曉。”

同樣在長征沿線尋訪的,還有紅三十四師100團團長韓偉之子韓京京。蘭發連隨身紅軍竹筒故事初露端倪,得知消息的韓京京,立即轉告了三明市委。隨后,三明迅速展開了跨省尋訪。

全國獨一無二!這不僅是紅軍發放的竹筒,還是經過長征的竹筒;不僅是隨身紅軍竹筒,還是革命一生見證。藍山縣委宣傳部副部長謝文明說:“縣里馬上要對隨身紅軍竹筒重新組織文物等級評定。”

7月1日,蘭發連后代第一次趕到斷腸明志的紅三十四師師長陳樹湘墓前拜祭。他們說,現在知道陳師長的墓園在道縣,以后一定年年來。

“閩西子弟,長眠異鄉。山河嗚咽,大地神傷……激勵后人,勇敢擔當。弘揚傳統,實干興邦。”淚水灑下祭文,這是無盡的追思,更是奮斗的宣誓!

(三明日報記者 李順亮 曾鳳清 李遠明 三明日報寧化記者站 劉才恒 文/圖)

三明日報評論員文章

一個共同的信念,叫長征!

三明是一片充滿紅色記憶的紅土地。惠珠有名無姓,她一心念著蘇維埃的好。她真誠地說,我就姓蘇吧。小曾有姓無名,他一意跟著紅軍鬧革命。他留下的名字,是曾石頭生。有名無姓,有姓無名,對于他們來說,都不重要。重要的是,他們都有一個共同的名字,叫革命!

老紅軍蘭發連雖然有名有姓,但是生前留下的資料極其有限,而且這些有限的資料還各說各話、相互抵觸。檔案名字記載各異,出生時間記載有別,失散縣份記載不同,留下了太多的謎團。當我們跨越千山萬水,解開這一個又一個謎團之時,帶給我們的是一次又一次感動。

革命理想高于天。一山又一山,山連著山。前有阻截,后有追兵,紅軍翻山越嶺,從林深三明一路跋涉來到湘江源頭。一個又一個戰友不幸沿途倒下,以優秀的三明籍兒女為主的絕命后衛師的使命,就是用自己的生命為紅軍殿后,為革命殿后。有沒有命,是不是死,對于他們來說,并不重要。重要的是,他們都有一個共同的信念,叫長征!

紅色三明的寧化縣是紅軍長征的出發地之一,湘江北去的湖南省是紅軍長征的重要途經地。藍山縣同志告訴我們,絕命后衛師最后消失的地點,其實就是在藍山縣境內。來到如今已是沒有硝煙的戰場,在當年一個又一個紅軍戰士倒下的地方,我們瞬間陷入了沉思,是什么信念支撐著他們前赴后繼、英勇向前?雖然藍山縣同志的說法,有待黨史工作者進一步考證,但是毫無疑問,紅軍長征精神曾經在這里綻放出絢爛的光芒。

風雨同舟,血脈相連。是紅色三明,養育了革命的英雄兒女。是湘江源頭,給了紅軍戰士新的生命。那里創造了一個親切的名詞:紅軍崽。老紅軍蘭發連只是眾多長征紅軍戰士之中的一位,但是他和他的竹筒故事無疑都是紅軍長征之中的傳奇。蘭發連是幸運的,他有幸參加了中國革命事業,有幸為偉大的紅軍長征殿后。但是,他又是不幸的,不幸受傷遇險,不幸失散他鄉。紅軍發給他的竹筒雖然無言,但是見證著一位紅軍戰士曾經的苦難和輝煌。

革命情懷、生死與共。老紅軍蘭發連,是一次長征,一生長征。紅軍的故事講不完,長征的奇跡說不盡,長征的精神更要賡續。當本報首次組建跨省“記者再走長征路”團隊,追尋當年從三明境內出發的中央紅軍長征的足跡,趕赴遙遠的湖南省藍山縣,采訪報道已故老紅軍蘭發連及其竹筒的故事,本身就是在用腳力、眼力、腦力、筆力書寫新時代長征的美麗畫卷。

不忘初心、牢記使命。這是一次極為特殊的新聞采訪報道,記者團隊大跨度外省異地采訪,不僅事先所知情況極為有限,而且核實史料就要花費大量的時間。當我們懷著敬畏之心,帶著深厚感情,講好三明故事之時,這些鮮活的紅軍長征故事深深地感動著我們,與此同時,我們采寫的新聞也在不斷感染著別人。而這一切,都是為了激發加快三明老區蘇區發展的正能量,確保新時代新三明建設能夠始終闊步前進。

責任編輯:黃仙妹

- 摩托車上兩人躺在地上不會動!三明這場離奇的車禍現場,究竟發生了什么?2019-07-08

- 三明人注意!這是高息背后的“美麗陷阱”2019-07-08

- 三明市出臺十九條政策支持文旅康養產業發展2019-07-08

- 紅色三明故事宣講走進高校,一大波現場圖來了!2019-07-05

- 三明一小區半夜滴水聲擾民 民警耐心解憂2019-07-04

- 三明市屬國企整合重組工作動員會召開2019-07-03

- 致敬!三明市第四屆“我最喜愛的人民警察”頒獎典禮舉行!2019-07-03

- 三明市21條支持民企發展措施出臺2019-07-03

- 三明市舉辦新時代文明實踐試點村鎮志愿服務工作培訓班2019-07-02

- 三明一批項目集中開竣工,你最期待哪一個?2019-07-02

- 最新三明新聞 頻道推薦

-

三明大田:千名游客茶海越野跑 打造旅游新業2019-07-08

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論