居里夫人1867年生于波蘭華沙。24歲時,她去往巴黎求學,并留在巴黎從事科學研究,直至1934年病逝于法國。在法國的研究使她先后獲得了諾貝爾物理學獎和化學獎,也是歷史上第一個兩獲諾貝爾獎的人。像居里夫人一樣,28.8%的諾獎得主獲獎時已移居他國。

化學、物理學獎近三分之一的流動率并不讓人意外,畢竟擁有雄厚科研實力的國家是鳳毛麟角。相比之下,和平獎得主的流動率只有13.6%。

吸納了最多人才的是哪個國家?從地圖上的流動中可以看出,美國是諾貝爾獎的最大孵化地。一百多年的諾獎得主中,有251位屬于“墻外開花”(離開出生國后因在別國的工作成就獲獎),其中45%獲獎時居于美國,18%在英國。以諾貝爾物理學獎為例,“墻外開花”的獲獎者中有33位被美國吸納,只落下2位。而德國失去的13名未來諾貝爾物理學家中,11名就去了美國。納粹主義的興起是德國人才流失的主要緣故,不過二戰后很久也有3名物理學家去了美國。

英國吸納的諾獎人才數量僅次于美國,且范圍極廣。這也部分得益于它的前殖民地,從印度、澳大利亞等國到東歐,都有人才前往英國。而法國和德國吸納的人才則多來自于它們的“鄰居”。

美、英、德、法誕生了最多的諾獎得主,其中流動率最低的美國,257位得主僅有4位旅居他國。如果撇開美國極低的人才流失率與極高的獲獎比重,諾獎流動性立刻拉高至40%。

許多國家積極吸納人才,尤其是國際獎項獲得者;然而,如何給有潛力的人才以發展空間、成為真正的孵化地?可能是更值得關注的問題。

設立于瑞典的諾獎,42%被美國人捧走

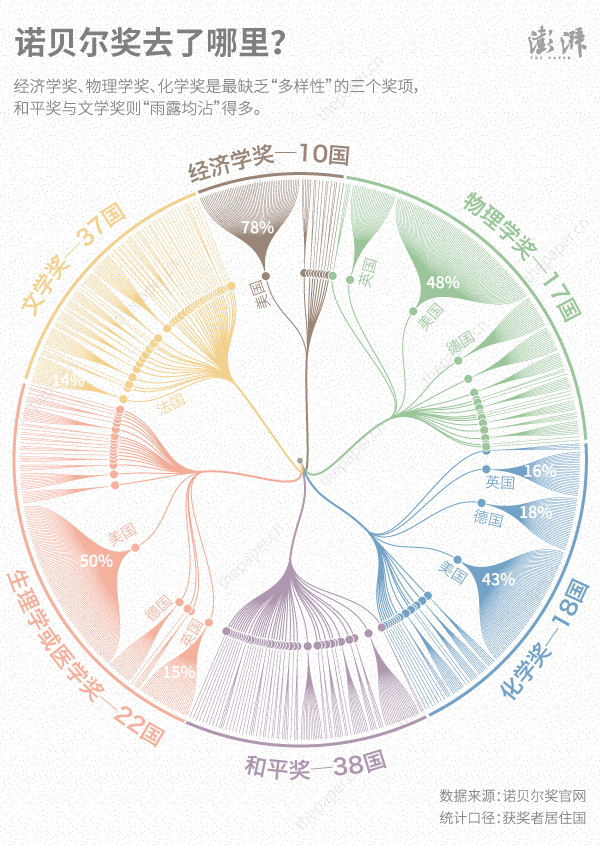

諾貝爾獎于1900年在瑞典創立,分設物理、化學、生理或醫學、文學、和平五個獎項,而經濟學獎直到1968年才增設。除去多次獲獎的因素,42%的諾獎得主在美國,13%在英國,瑞典得主占了3.6%。

作為最年輕的獎項,76位經濟學獎得主集中于發達國家,多達59位居于美國;而物理、化學、生理或醫學三個獎項也相差不遠——美國、德國、英國的得主遠超其他國家總和。這和各國的科研投資不無關系:誕生了最多諾獎得主的機構多為英美頂尖高校,研究資金充足,吸納了眾多人才。

和平獎與文學獎由于其特性,相較而言比較均衡,得主散布于三十多個國家。然而,文學獎總的來說仍然偏向西方語系。澎湃新聞( thepaper.cn ) 近日采訪了印度作家高希,他認為東方文學在國際獎項中的確處于不被重視的狀態,但“如果你不贊成現有的評獎機制,那么你應該創建不同的評獎機制”。

責任編輯:周冬

- 最新國際新聞 頻道推薦

-

特朗普對朝政策曝光 最大限度施壓 特朗普不引2017-04-17

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論