原標題:被遺忘的精神病人:北京安定醫院病人最長住院20年

護士向病人了解病情

6月21日凌晨,安定醫院病房區,86歲的李鳳英閉上了眼睛。直到去世,她沒能再見女兒和老伴最后一面。

她不會知道,自己的生命很早以前就被家人“放棄”了。他們曾多次明確告知醫院:如果需要搶救,不可以使用氣管插管、除顫等這些有創的急救措施,并且,一次次簽署“拒絕轉院,承擔所有后果”的責任書。甚至,已經在上次病危時聯系過喪葬用品店。

因為精神分裂癥,李鳳英2003年住進安定醫院,這一住就是14年。直到死去,她再也沒能“回家看看”。凌晨三點左右,李鳳英宣告死亡,喪葬用品店工作人員帶了壽衣過來。隨后,她的遺體被運往積水潭醫院太平間。

李鳳英的去世不是孤例。在安定醫院的病房區,將近800名住院病人,約有兩成是長期住院的老病人,時間最長的超過20年。根據醫護人員的觀察,這些長期住院的病人大多失去了回家的機會,只能在病房等待生命的終結。

對于李鳳英這樣被遺留在精神病院的病人來說,生命終結或許是離開醫院的唯一方式;對于這些病人的家屬,死亡或許更多的意味著解脫。

精神病

不同于其他疾病,精神病仍是一個極具標簽化、令人恐慌的病癥。

中國疾控中心精神衛生中心數據顯示:中國各類精神病患者人數已超過1億,其中,精神分裂癥患者人數超過640萬。

作為治療精神疾病的專科醫院之一,北京安定醫院日均門診量約有1500人。

沒有人能夠輕易接受自己有精神問題。 7月14日,在安定醫院門口,一位丈夫抱著他身穿紅色上衣的妻子,幾乎用拖拽的方式將她帶入醫院的門診大廳。妻子情緒異常激動:“我不是精神病,你帶我來這里干什么。”在丈夫掛號的空隙,女子快步走出醫院,丈夫只能轉身追上去,用身體保護她“別做傻事”。

護士向病人了解病情

妻子不理解丈夫的行為,耍賴式地癱坐地上,喊著、叫著……

在北京安定醫院,這樣的一幕每天都在上演。安定醫院精神科主任醫師姜濤對此早已習以為常,每周三天的門診,他的對面坐著各種各樣的精神障礙患者。經過診斷評估,符合條件的患者會被安排住院治療。

精神病專科醫院的病房區是一個相對封閉的環境。出于安全考慮,對外的窗戶只能打開幾厘米。從病房通往外面的世界,不到50米的距離,要經過兩道門。醫務人員小心翼翼地保管著鑰匙,任何人進出都得鎖門。

在這個精神病人生活的小世界里,每天的時間以吃藥開始,又以吃藥結束。鬧鐘指向七點,病人坐在病床上,等待著護士到床邊去發藥。晚上八點,護士按照醫囑,最后一次發藥,吃完藥洗漱睡覺。一天結束,有的病人一天要吃六次藥。

醫生介紹說,這些精神障礙患者經過治療以后,一般病情穩定,不具有社會危害性,“不是所有的精神障礙患者都具有暴力傾向,大約只有百分之十到二十左右。”相反,長期住院,缺乏康復訓練,對病人健康狀況不利。

“精神病人的康復問題缺乏足夠支持。”北京安定醫院精神科主任醫師姜濤認為,因為我們國家的社區康復和家庭支持都不夠,這些精神病人反復住院。各地的精神衛生防治所,應當承擔起這個任務,但他們往往缺乏資金,也不愿意承擔這樣的問題。

家屬的放棄、社會的歧視等諸多因素,一些病人最終留在醫院度過余生。死亡,成了離開醫院的最后方式。

消失的親人

八病區的病人劉志成不會知道李鳳英去世的消息。李鳳英的病區在二層,八病區在四層,雖然相隔不遠,但在這里,兩個人也許永遠也不會出現交集。

劉志成今年47歲。他在八病區呆的時間足夠長了,差不多有10年。他有些駝背,走起路來松松垮垮,沒什么精神。

午飯過后,劉志成端著清理菜渣的塑料盆,走過窗邊,沒有多看一眼,他熟悉窗外的一切,一路之隔,是十三病區的四層樓房,更遠處,能看見紅色外墻的住宅樓。住宅樓很高,擋住了視線,再遠,他什么也看不到了。

10年來,負責照顧他的責任醫生換了一撥又一撥。很多新來的醫護人員需要翻看病歷,才能找到他住院的原因。至于病情早已穩定的他,為什么沒有被家人接走,病歷中難以找到。

每天早晨,病房上的掛鐘,時針指向7點,意味著吃藥的時間到了。值班護士帶著藥品挨個房間照顧病人服藥。大多情況下,劉志成早就起床了。他接過藥片,沒有任何遲疑,甚至不會仔細看上一眼,便倒進嘴里。10年了,護士也無需向“關照”新病人一樣,確認他是否真的咽了下去。

因為精神分裂癥,劉志成被送了進來,他依稀記得當時的情景,一開始比較輕微,慢慢嚴重了,一個星期都睡不著覺,又吃安眠藥,又喝白酒。“到了第五天還是第六天,我把表姐和表姐夫打了。”

他不記得把表姐打成了什么樣子。生病之前,他在機械修理廠工作,結過婚。生病之后,家也就散了,沒有孩子。

好心的姑姑將他從天津接來北京照顧,姑姑過世后,唯一的親屬只剩下被打破頭的表姐。在他被送進醫院以后,表姐很快也“消失”了。“我不樂意住,但是家里頭也有好多事情不好說。我父母、大爺、姑姑,上一輩都沒有了,剩下的都是平輩的了……”

入伏前一天,空調呼呼吹著涼風,但病區里還是有些熱,劉志成低聲說著:“明天就入伏了,天兒還得熱。”

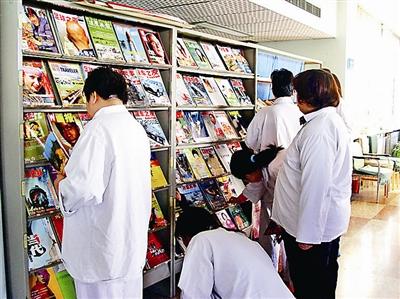

醫院的圖書室是病人們的精神寄托

70歲的老姚同樣屬于被遺棄的狀態。老姚身上穿的用的,都是醫護人員給湊的,或是其他病人留下的。

主管醫生張磊接手七八年來,從來沒有家屬來看望過。“基本屬于失聯的狀態,我從沒見過家人,留給醫院的三個電話,都是不通的,沒有任何聯系。”

老姚的全部住院費用由單位承擔,單位也聯系不上他的家人。

回不去的家

病房內似乎并不缺乏親情。每個周二和周日的下午,家屬可以帶著生活用品過來,和病人呆上一個多小時。

那些來探望的家屬,焦慮的表情被印刻在玻璃上。一個燥熱的下午,母親從門口遞給孩子酸奶和熟食。一位患者的母親,幾乎每天都會來,在門外站上一會兒;一位年輕女子,才剛剛進門,還未見到自己的親人,就淚流滿面。

7月19日上午8點,病區主任帶著值班醫生巡護病房。張老太側躺在病床上,瘦小的軀體像干枯的柴火,被單包裹著只有很小的一塊。她看起來太老了,不得不在護工的幫助下,顫顫巍巍地坐起來,問劉主任:“你怎么不讓我回家?”

問她住了多久,她會回答:“住了七八百年了。”老人只有一個女兒,老伴已去世多年。她的記憶已經混沌,總是把一位女性病人認作自己的老伴。

張老太是逝者李鳳英的病友。2012年兩人一起從老年病房轉到這個病區。未來,張老太或許將面臨著和李鳳英一樣的結局。

女兒仍然定期會來看望她。只是,回家是不可能的答案。劉主任很無奈,她曾多次和張老太的女兒商量,她女兒也知道這些問題,但就是“沒辦法接回去”。

無法照顧,是長期住院病人家屬最常用的說法。李強,在八病區住了二十多年,今年60歲,他戴著眼鏡,喜歡讀報紙。八病區還有王海住了15年,馮敏住了15年,嚴文之住了13年……

病區主任姜濤列出的這一串名單很長,這些病人的病情已經滿足出院條件,家屬也會來定期探望。“但讓他們給病人辦出院轉院根本不理,基本可以斷定會住到生命的最后。”

因為醫保可以報銷,醫療條件也比養老院好很多,有些家屬等于把病人放在這里養老了。

有些病人回不了家,只是因為家屬和另一方的糾紛沒有結束,被賭氣式地扔在醫院。荒謬的訴求,阻斷了回家的路。

30歲的王章濤在這里已經住了15年,現在基本不提回家的事情,也不愿意和人交流了。但剛住院的時候,他經常和醫生說:“讓家里人接我出院,讓家人給我帶本書。”

他是河北唐山人,2002年由家屬和當地政府送來醫院。家屬把所有責任推給政府,拒絕繳納住院費用,也拒絕接回家,“他家人認為病人的住院,是政府有責任,在當地發病之后,相關部門的處理造成這個病人的病情加重。”

平均三四個月,家人會來看望一次,王章濤有時還會問,家人就糊弄著說:“政府沒給解決,你不能出去。”

責任編輯:肖舒

- 北京今年前10個月僅成交2萬套新房 創10年新低!2017-11-01

- 剛剛樓市發出一顆信號彈:租房落戶又進一步!2017-11-01

- 北京住房租賃平臺上線 為租賃當事人提供6項服務2017-10-31

- 北京住房租賃新政今起實施 監管平臺將加快出臺2017-10-31

- 今晨北京氣溫接近0℃ 明后天最高氣溫回升至18℃2017-10-30

- 擇校“退燒” 北京實現就近入學破解“小升初”亂象2017-10-26

- 向價格壟斷說不!北京出臺快遞業價格行為規則2017-10-26

- 北京養老地圖出爐 機構數量超490家定位多高端2017-10-26

- 《英雄聯盟》全球首次音樂節11月3日落地北京水立方2017-10-19

- 賞紅正當時 北京北郊紅葉變色率已經超過50%2017-10-16

- 最新國內新聞 頻道推薦

-

女子網購貨不對板 商家爽快退款還多退1萬?2017-11-12

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論