新的致病真菌不斷出現

上海市醫學真菌分子生物學重點實驗室用科馬嘉念珠菌顯色培養基鑒定國內外耳念珠菌,均呈現出粉色。也有研究表示,耳念珠菌在培養基中會呈現白色,這主要與不同耳念珠菌菌株特征或培養基的染色劑有關。

“超級真菌”來襲

《中國新聞周刊》記者/李明子

本文首發于總第896期《中國新聞周刊》

去年4月5日,北京某醫院新生兒重癥監護室收治了一名剛出生71天的嬰兒,這個出生時不到1公斤的早產兒被敗血癥、貧血、低血糖、高痙攣等多種疾病折磨。21天后,另一名剛出生的早產兒也被送到了同一重癥監護室,后者出現了呼吸困難并逐漸加重等癥狀。

醫生在兩名嬰兒的血液樣本中發現了同一種“新型”病原真菌“耳念珠菌”。因其對一種或多種抗真菌藥物具有耐藥性和高達60%的死亡率,耳念珠菌又被稱為“超級真菌”,它以免疫系統薄弱的人為獵物,已經蔓延到全球30多個國家和地區。

美國《紐約時報》4月6日報道,紐約市西奈山醫院去年5月為一名老年男子做腹部手術時,發現他感染了耳念珠菌。老人最終在重癥監護室隔離90天后死亡,而這種致命真菌卻頑強地存活下來,并占領了整個病房,院方為此對墻壁、病床、門、水槽、電話都進行了特殊消毒,甚至拆除了部分天花板和地板。

據美國疾病控制與預防中心(CDC)追蹤,截至今年3月29日,耳念珠菌已經在紐約、新澤西和伊利諾伊等12個州出現爆發性流行,感染病例上升到587宗,近50%的感染者在90天內身亡。

幸運的是,中國兩名感染耳念珠菌的新生兒在治療1~2個月后均治愈出院。“截至目前,中國已確認18例超級真菌臨床感染病例,我們還在持續監測,但總體上還沒有發現美國那樣的爆發性流行感染。”中國工程院院士、上海市醫學真菌分子生物學重點實驗室主任廖萬清告訴《中國新聞周刊》。

“超級真菌”現身中國

“超級真菌能長時間存活于患者和醫護人員的皮膚及醫院設施表面,若感染控制措施不力,容易導致院內爆發性感染。”北京大學醫學部檢驗學系主任、北京大學人民醫院檢驗科主任王輝說。她與中科院微生物研究所真菌學國家重點實驗室研究員黃廣華分別率領團隊,共同發現了中國首例耳念珠菌臨床感染病例。

黃廣華現任上海復旦大學生命科學學院特聘教授。2018年1月,當他得知王輝在一位76歲患者身上分離到耳念珠菌后,馬上與王輝取得聯系,兩人分工合作,整個春節都在加班。4個月后,兩人聯合在國際期刊《新發病原體及感染》上報道了中國首株耳念珠菌。

耳念珠菌在標準科馬嘉培養皿中,呈白色或粉色,表面像乳液一樣光滑。這種超級真菌的部分分離株對臨床上常用的三大類抗真菌藥物(唑類、多烯類和棘白霉素類)具有很高的耐藥性。美國疾病控制與預防中心總結的數據是,90%以上的分離株對一種抗真菌藥物耐藥,至少30%的菌株對兩類以上藥物具有耐受性。

與其他國家報道的多重耐藥性不同,中國首株耳念珠菌對臨床常用抗真菌藥物均較為敏感。然而,在后續實驗中,當研究人員用氟康唑等一線抗真菌藥物持續作用48小時或更久,便會誘導出耳念珠菌的耐藥性。“真菌在不斷進化,適應新的環境,它們的進化速度要比人快得多。”黃廣華對《中國新聞周刊》說。

由于常規的消毒劑很難將耳念珠菌從醫療器械表面清除,黃廣華團隊還研究了其他消毒用化學試劑,并發現硫酸銅對超級真菌具有很強的生長抑制作用,這為醫院內感染防治、清除耳念珠菌提供了新途徑。

王輝團隊在發現首例臨床感染后,馬上對患者進行了床旁隔離,并全程監測,并未在患者周圍環境檢測到新的感染。黃廣華還對真菌形態做了研究,首次發現耳念珠菌的菌絲形態,同時,多細胞聚集形態比單細胞形態下的耳念珠菌耐藥性更強;他還建立了一種新的毒性檢測模型,通過大蠟螟和小鼠的感染模型實驗看出,耳念珠菌的毒力遠低于另一種常見病原真菌白念珠菌。

此后,中國醫科大學附屬第一醫院檢驗科主任尚紅及其團隊鑒定出15名住院患者感染了耳念珠菌,中國人民解放軍軍事醫學科學院在北京某醫院新生兒重癥監護室又鑒定出2例。“至此,中國大陸共確認18例耳念珠菌臨床感染病例,我們還在持續監測。”廖萬清表示,在廣西、內蒙古、浙江、江蘇、海南、廣東、河北、陜西等很多個省區,他所在的院士工作站都在監測耳念珠菌的情況。

“從現有文獻看,感染者大多會有原因不明的發高燒,各種藥物治療無效,并伴隨各種器官衰竭、呼吸衰竭等表現。”廖萬清介紹說。

“早產兒、低出生體重兒以及老年患者,由于自身免疫系統較弱而被認為是高危患者,死亡率極高。耳念珠菌感染患者一般都伴有其他嚴重的疾病,這進一步增加了病人的死亡風險。”貴州醫科大學附屬醫院皮膚科醫生黃倩等人在《“超級真菌”耳念珠菌研究進展》一文中總結了易感人群和環境特征。

耳念珠菌能夠在干燥和潮濕的表面、床上用品、地板、水槽、空氣、床上、皮膚、鼻腔和病人的內部組織等不同環境長時間存活,引發血液、肺部、尿道、表傷口感染以及耳道等部位的感染,對使用醫療輔助設備如尿管等內置導管、呼吸器械、長期住院,重癥監護病房患者,或免疫系統疾病患者如艾滋病、糖尿病等,尤為危險。

此外,對耳念珠菌的鑒別存在一定困難,傳統的生化鑒定方法很難鑒定超級真菌,目前主要使用質譜技術和分子生物學這兩種方法。據第二軍醫大學長征醫院皮膚科主治醫師方文捷介紹,當病人出現不明原因發熱且用藥無效時,臨床醫生會讓患者抽血檢驗是否有真菌感染。血樣到檢驗科后,放在培養皿上培養,一段時間后,培養皿上會出現多個菌落,這時醫生會選取一兩個菌落做質譜分析或一代基因測序,以確認真菌種類。但由于儀器使用成本較高,不會將全部菌落都拿去分析,能否挑中超級真菌,則十分依賴檢驗醫生的知識水平和經驗。

“很有可能漏檢”,多位受訪對象都表達了這一觀點。不僅在挑選菌落的環節容易出現漏檢,在后續分析階段,很多醫院還不具備質譜儀等先進檢驗設備。除大型三甲醫院,肯花300多萬元人民幣買一臺質譜儀的醫院在中國并不普遍。

基因組分析已經證實了耳念珠菌有多個毒力因子編碼基因。從基因角度分析,中國分離出的耳念珠菌與美國等地菌株的毒性差異并不大,“中國病例報道少,并不意味著中國境內的耳念珠菌感染或攜帶者很少。這可能是由于目前大多數醫院的鑒定能力有限,不能分離和準確鑒定出耳念珠菌。”《“超級真菌”耳念珠菌研究進展》一文總結道。

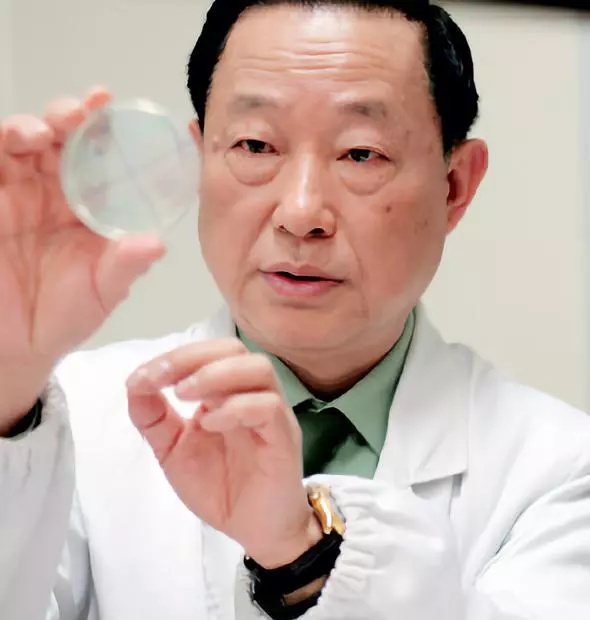

2017年起,廖萬清團隊發表了數篇論文呼吁中國提高對耳念珠菌的重視和預防,其所在的院士工作站也一直在監測耳念珠菌的情況,遍布廣西、內蒙古、浙江、江蘇、海南、廣東、河北、陜西等很多個省區。圖/受訪者提供

從何而來?

2016年6月24日,美國疾控中心發出警報,呼吁全美相關醫療機構高度警惕耳念珠菌感染,盡快建立相應防治策略,防止該菌擴散和侵襲性疾病的蔓延,并設立了官方電子郵件回答相關問題。據《紐約時報》報道,真菌研究小組成員原以為“每個月會收到一條消息”,沒想到幾周后,收件箱爆滿。

五個月后,美國疾控中心官方網站通報,發現了“超級真菌”耳念珠菌,已經造成至少13人感染,4人死亡。與十年前首次發現耳念珠菌相比,人們對它的認知已經發生了巨大的轉變。2009年,日本醫生第一次在一名女患者的外耳道分泌物中發現耳念珠菌,但當時還沒有發現它的致命性。

兩年后,這個看似無害的真菌出現在韓國水原大學醫學院檢驗科醫生李偉橋(音譯,Wee Gyo Lee)的研究中。他發現耳念珠菌引起了3名患者出現真菌性敗血癥,證明此種病原體能夠引起侵襲性血行感染。另一位荷蘭微生物學家杰克·梅斯也于2012年發現了類似的情況,他當時正在分析印度四家醫院的18名患者的血液感染樣本,在其中發現了這種真菌的身影。此后不久,世界各地似乎每個月都會出現耳念珠菌感染的報道。

“耳念珠菌的傳播方式還不清晰,目前已知的是,英國一家醫院的神經科重癥監護病房出現的耳念珠菌感染,最可能的傳播方式是腋窩體溫計在重復使用后造成交叉感染。”黃廣華介紹說,一旦人體攜帶耳念珠菌,皮膚、呼吸道等都可能是其入侵渠道,“對耳念珠菌的研究從2016年才開始明顯增加,相關基礎研究還比較淺,關于入侵途徑,現在還沒有一個確切的結論。”

美國疾控中心的研究人員原本猜測,耳念珠菌可能起源于亞洲,并傳播到全球,但當對比來自印度、巴基斯坦、委內瑞拉、南非和日本的耳念珠菌樣本基因時,卻發現它們的起源并不在一個地方。《紐約時報》報道稱:基因組測序顯示,這種真菌存在四種不同版本,且彼此差異較大,以至于研究人員猜測,這些菌株在數千年前就已經分化,同時在四個不同的地方從無害的環境菌株中脫穎而出,成為耐藥病原體。

韓國醫生李偉橋通過對既往病歷的回顧性檢測,追溯到目前最早的感染病例,出現在1996年,由于當時檢驗水平有限等原因,耳念珠菌被誤診為另一種真菌“希木龍念珠菌”。這一結論在尚紅團隊得到了驗證,通過對2016年4月至2017年10月期間該院15位住院患者臨床標本的重新鑒定,原本被誤診為“希木龍念珠菌”的病例均為耳念珠菌感染。

杰克·梅斯對耐藥真菌的出現提出了新的看法。他曾到美國疾控中心分享研究成果,認為是農作物大量使用殺菌劑導致了抗藥性真菌的發展。廖萬清則給出了另一種解釋。“隨著免疫抑制劑廣泛應用于器官移植患者;侵入性檢查或治療的日益增多;廣譜抗生素的濫用以及其他疾病如HIV感染、糖尿病等發病率的逐年上升,新的致病真菌不斷出現。”

對此,廖萬清解釋說,雖然抗生素只針對細菌,但會造成菌群平衡失調,且隨著抗真菌藥物使用的增多,原本不耐藥的真菌(如白念珠菌)被壓制后,耐藥的耳念珠菌就成了優勢菌種,它對人體的破壞性也逐漸顯現。

上海市醫學真菌分子生物學重點實驗室近年來多次發現并報道了既往非致病真菌首次引起人類感染的病例,如指甲隱球菌引起腦膜炎等。“現代醫療延長了患者壽命,使真菌感染的可能成為現實。同時,這樣的感染可能原本就有,隨著檢驗技術的提高,逐漸被科研人員發現。”廖萬清解釋說,“現有的有效抗真菌藥物相對有限,由于真菌細胞與人體細胞類似,都是真核細胞,抗真菌藥物的研發比抗細菌藥物更難,因此臨床醫生在應用時應盡可能根據藥敏結果選擇藥物,避免抗真菌藥物的濫用,減少多重耐藥真菌的出現。”

耳念珠菌的來源目前還不明確,是環境真菌還是人體共生菌,也不清楚。研究人員普遍認為,這是新近進化出來的、快速適應人體宿主環境能力的新物種,主要引起血液感染,死亡率高達60%。與耳念珠菌的神秘來源相比,阻斷其傳播的現實手段似乎更為迫切。

防御措施

美國疾控中心設有真菌部門,在其官網上,詳細介紹了預防耳念珠菌的措施和指導性用藥建議,并明確提出,如果醫療機構或實驗室懷疑有耳念珠菌感染病例,應立即聯系地方公共衛生機構和疾控中心,尋求指導。

家庭常用的消毒方法如開水消毒等,對耳念珠菌根本不起作用。不過,黃廣華強調說,耳念珠菌對健康人不會造成太大影響,真菌感染主要發生醫院內,集中在免疫力低下的人群,如ICU病房。美國的大規模流行也都是在院內發生的。

“我們一直在呼吁,警惕超級真菌的潛在威脅,早發現、早隔離、早治療,”廖萬清告訴《中國新聞周刊》,2017年起,廖萬清團隊發表了數篇文獻呼吁對耳念珠菌的重視和預防。為應對這一新出現的公共衛生問題,4月9日上午,中國人民解放軍第二軍醫大學附屬長征醫院專門舉辦了研討會,黃廣華應邀前來,向醫生們介紹了耳念珠菌的最新研究進展。

黃廣華本人也曾組織多位相關領域學者,與《菌物學報》合作,在2018年10月出了一期關于病原真菌的專刊。“真菌感染已成為全世界臨床上面臨的嚴重問題,是人類健康不容忽視的殺手,但中國對真菌感染的臨床和基礎研究明顯落后于細菌和病毒感染領域,相關研究獲得的資助也非常有限。”專刊的序文中寫道。

全世界每年真菌引起的淺部感染人數超過3億,在免疫缺陷人群中,真菌引起的致命性深部器官或血液感染達250萬例以上,致死率超過50%。然而,公眾和科研主管部門對病原真菌感染的認知卻非常有限。多位檢驗科醫生表示,臨床醫生對真菌感染的了解明顯少于細菌和病毒感染,很多人至今還沒聽說過耳念珠菌的存在。

臨床上如果不能及時發現、預防和控制耳念珠菌的感染和傳播,導致爆發性流行,其后果難以想象。基于中國各級醫院的現有條件,設計一種簡單、低成本的檢測技術,似乎是一種現實可行的考慮。

廖萬清團隊與荷蘭皇家科學院聯合開發了兩套針對耳念珠菌的診斷方法,一是針對沒有質譜儀的單位和國家,搭建一個只需幾萬元的檢測平臺;第二種方法是,跳過培養步驟,避免人為漏檢,直接對抽血樣本進行檢測。目前,兩項技術已經完成實驗室驗證,但是國內臨床病例過少,暫時無法進行臨床試驗。

4月11日,國家衛健委抗菌藥物臨床應用與細菌耐藥評價專家委員會辦公室主任徐英春回應稱,耳念珠菌在中國發生仍屬個案,且耐藥情況不嚴重,截至目前,我國尚未見耳念珠菌感染導致死亡的病例報道。

徐英春還表示,耳念珠菌流行具有地域性差異;該病原真菌在世界范圍的出現,提醒在中國確實應該重視病原性真菌及其所致感染的防治;在進行監測和防控方面的工作時,一定要按照規范的方法對病原性真菌做出準確的菌種鑒定和藥物敏感性測定。

責任編輯:莊婷婷

- 超級真菌在美爆發怎么回事 中國已確診18例 該如何應對?2019-04-11

- 最新國內新聞 頻道推薦

-

忘買雞腿被妻捅死怎么回事?忘買雞腿被妻捅死2019-04-19

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論