拖延癥,或許是近幾年最熱門的名詞之一,仿佛每個現代人都逃不出它的魔爪。

△還有五天就是期末考試了,本來計劃每天復習三章的小凱,玩起王者榮耀根本停不下來,結果最后用一晚時間看完了整本書。

△畫師小美接了個商稿,在截稿日的前一晚,還是把朋友安利的新番給看完了,然后熬夜畫到三點半。

△老板要求十天后拿出最終方案來,小李想了九天還是沒想出好主意,最后一晚不得不熬夜拼湊了一份企劃。

△為了督促自己學英語,小張下了一個每日背單詞打卡App,但是每天晚上喂貓、吃飯、打掃衛生、洗澡、洗衣服之后,總是就來不及背完打卡所需要的單詞數量了。

有沒有覺得似曾相識?

是的,拖延癥的“患者”就在我們每一個人身邊。絕大多數人,或者說幾乎每一個人,多多少少都會有拖延癥的情況。

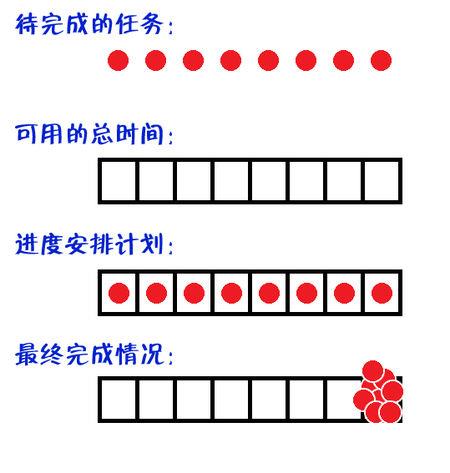

為了如期完成工作,很多人會列計劃,將工作分成幾份,但最終的結果卻不甚理想。

第一天:[先把一件與工作無關的私事處理完了]啊還有好幾天呢,明天再來補今天份的活吧。

第二天:[對著第一天份的活發了一天呆]唉,昨天和今天份的活只能明天加油補起來了。

第三天:[領導突然臨時安排了一項緊急任務]唉,前天、昨天和今天份的活只能明天加油補起來了。

……

對于拖延,很多人都將原因歸結為一個字——懶。

的確,幾乎跟“拖延癥”同時崛起,并被許多人自我確診的另一種絕癥,就是“懶癌”了。

但有一些拖延癥非常嚴重的人,也并不懶,他們在遲遲無法開始工作或學習的同時,做了很多其他的事,并沒有閑著。

所以,人有拖延癥未必就是因為懶,甚至可以說,大多數人拖延,都不是因為懶。

那么,拖延癥究竟都有哪些成因呢?

病因一:只顧眼前

魚與熊掌,無法兼得,人生無時無刻不在面臨著選擇。

誰都知道飲食營養應該均衡,吃太多的肉不好,可是烤肉店永遠賓客盈門。人們常常會想,今天先吃一頓大魚大肉,以后再多吃蔬菜,可是既然今天會這么選,下次再面臨選擇時,也很可能又選擇了美味而非健康,于是有一些人就這樣有了大肚腩、高血脂。

均衡營養帶來的健康益處,和多葷少素、燒烤煎炸對健康的損害,都是長遠之后才能看到的,美味的烤肉大餐帶來的滿足感卻是在咀嚼時就立刻浮現。

未來的好處,在現在看起來,不那么吸引人。未來的煩惱,在現在看起來,也不那么可怕。這是一種人之常情。

心理學家認為,人們普遍有一種“現時偏向型偏好”的行為傾向,簡單來說就是更傾向于獲得眼前的利益,有花堪折直須折,今朝有酒今朝醉。

拖延也是一樣,被拖延的任務往往是需要花費較多時間和精力才能完成的,不費吹灰之力就能做好的事情很少會被一直拖延下去。

完成一項艱巨任務所獲得的心理滿足和金錢報酬,都需要等到做完它之后才能得到。就算一直拖下去,最后真的搞砸了,后果也是要到截止日以后才會降臨的。可是,玩游戲、看電影立馬就可以得到快樂,做小件的其他工作也可以很快完成,于是在選擇“先做什么再做什么”時,就總是把復雜龐大的任務推到明天。明日復明日,明日何其多,艱巨任務不斷地被其他事情“插隊”,就形成了拖延。

斯坦福大學的一項心理學研究找來了一些孩子,他們可以立刻拿一份零食吃,也可以拿著零食忍幾分鐘不吃,這樣就能獲得兩份零食。之后長期跟蹤這些孩子,結果證明,在兒童時期能抵御眼前零食誘惑的孩子,成年后也更能不受短期的欲望干擾,去完成目標。

解決方法:多想想自己為什么選擇做了這些“插隊”的事情,然后針對性地采取措施,不讓自己有拖延的余地。例如給電腦安裝定時關機的軟件,在關機之前一定要做完用電腦的工作,這樣就會自然而然地等到關機之后再去收拾房間了。

病因二:興趣已死

被一拖再拖的,往往是被安排、被指派的工作,要么是做完了就會得到獎勵,要么是做不完會有相應的懲罰。

大量心理學實驗發現,人類存在一種“認知失調”,如果用額外的獎勵和懲罰去激勵人們去完成工作,那么人們反而更不愿意去做,就算應付完成了,工作效果也往往還不如沒有額外獎懲措施時的好呢。

一項任務本來就是要做的,而且人們選擇職業時多多少少考慮了自己的愛好,所以原本對任務或許還抱有一絲興趣,可是一旦上司制定了什么獎勵或懲罰的規則,這項任務在人們心里就更加變成了一件“唉,好煩,不想做可是不得不做啊……”的事情。

數十項獨立的心理學研究都證明了,獎勵和懲罰這樣的外在激勵,會削弱人們心里原本存在的內在激勵,也就是原有的對工作發自內心的興趣。

最可怕的是,不光是老板安排的“做完有獎、做不完要罰”的任務令人感到乏味,如果給自己類似獎懲的心理暗示來激勵自己,也常常會收到反效果。給自己指派工作,會讓自己感到這任務“不是我自己想做,是為了獲得獎勵/逃避懲罰才被迫去做的”,于是就會不由自主地想要逃避,拖延也就隨之而來。

“寫完論文之后我就約三五好友去KTV玩個爽”、“做完這個企劃就去吃一頓犒勞自己”、“交稿之前絕不看電影”,這樣的想法很危險啊……

解決方法:不要過多地想工作做完后會怎么樣,做不完會怎么樣,去做就好了,當你真正靜下心來沉浸在工作里面,任務就會不知不覺地逐漸接近終點的。

病因三:恐懼失敗

一項上世紀70年代由心理學家伯格拉斯和瓊斯設計的一項經典實驗,揭示了一種叫做“自我妨礙”的自我保護機制。

在面臨某種重要的任務時,為了避免自己表現不佳,有些人會故意為自己制造障礙。這樣一來,如果沒有做好,就可以安慰自己“不是我能力不行,是因為缺乏天時地利人和”;而如果做得好,還可以想“看我多棒,即使如此我還是能做好”。這樣就能減輕失敗帶來的心理傷害,因為遇到障礙而失敗,總比“我已經盡了全力卻還是做不好”要容易接受得多。

自我妨礙也能解釋部分人的拖延原因。

考前不復習,反而玩游戲,最后考得不好,不是因為我傻,而是因為我貪玩,萬一運氣爆棚,考得還不錯,那一定是我特別聰明,花比別人少的時間,還能得到和別人差不多的成績。

實驗證明,“自我妨礙”是一種在人群中非常普遍的現象,無論男女都會有相當比例的人這樣做。在期末考試、競技體育、職場競爭等情境中,只要用成績、排名或中選/落選來對參與者進行評比,就很可能會有人做出各種各樣的給自己設置障礙的行為。

當拖延成了給失敗提前找好的借口,“deadline才是第一生產力”也就變得易于理解了。

解決方法:自我妨礙只能帶來心理安慰,而并不會讓最終取得的成績變得更好。正視可能面臨的失敗,積極努力地應對,反而可能結果超過預期。這樣的經驗多幾次之后,就能逐漸建立一種正面的反饋,讓人不再用逃避的方式去面對問題。

病因四:千頭萬緒

對于很多人而言,拖延癥都是從高中、大學階段開始出現,隨著年齡增長越來越嚴重。

這是因為,小學、初中階段,我們要做的事很單一,那就是作業。即使是不同科目的作業,重要性、優先級也是相仿的。

但是隨著人慢慢長大,要做的事情就變得越來越多,而且這些亂七八糟的事,有些至關重要,有些無關緊要,有些火燒眉毛,有些時間充裕。

不是每個人都能很好地記清楚自己手頭全部的待辦事項,更別提按照截止期限和重要程度排好這些任務的處理順序。面臨冗雜繁多的工作,巨大的心理壓力會進一步加劇拖延——有時,只有一兩件事沒做,人就會打起精神來把它們消滅掉,有十件事沒做,反而只想癱在沙發上吃薯片看肥皂劇。

解決方法:列出待辦事項清單,能有效地解決這種工作越多越拖延的困擾。

至于先做什么工作更好,則是見仁見智的。有些人喜歡先做復雜的大項工作,以免做什么事的時候心里都惦記著它。也有人喜歡從小件的、簡單的工作入手,帶著成就感的愉快心情,更好地完成接下來的任務。

責任編輯:海凡

- 福建1-9月全省重點項目投資完成超序時2017-11-01

- 留學生在美國工作變難 工簽批準率創十年新低2017-10-26

- 福州全面部署第20號臺風“卡努”防御工作2017-10-14

- 留學生在美國怎么找工作?面試有什么技巧?2017-10-13

- 9月18日9時至9時30分 泉州試鳴防空警報2017-09-14

- 泉州電商邁向3000億 網絡市場將重點監管2017-09-07

- 全軍武警部隊院校招生結束 共招收約3萬名2017-08-25

- 福州臺江深化“兩違”綜合治理 將實行每季度一航拍2017-08-24

- 福州片區管委會學習貫徹市委十一屆五次全會精神2017-08-23

- 鄭爽生日借劉濤表無奈 未來一年都在幸福工作中度過2017-08-23

- 最新科技數碼 頻道推薦

-

被國產手機打趴!三星手機在國內市場份額狂降2017-11-14

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

已有0人發表了評論