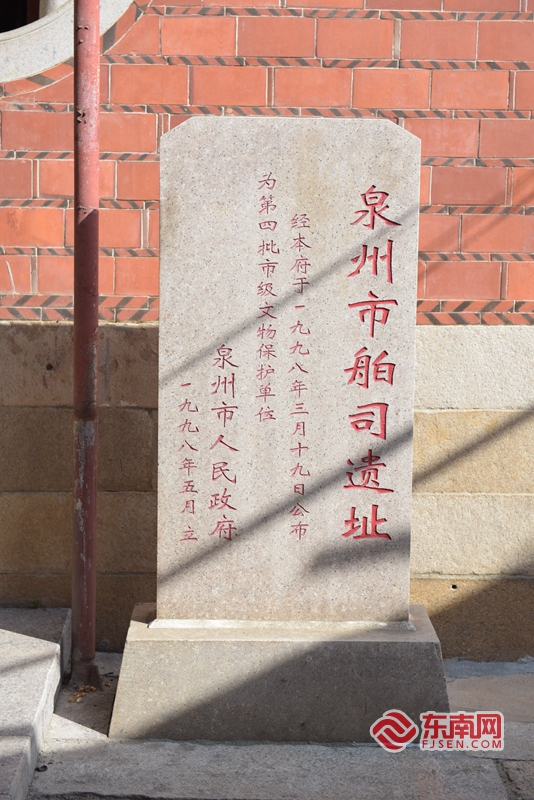

東南網6月18日訊(本網記者 林婕 林杰)海絲千年城,魅力古海關。走進泉州市鯉城區水門巷,一塊刻著“泉州市舶司遺址”字樣的石碑佇立在原址改建的水仙宮墻角,這處看似其貌不揚的遺址,是我國現存的唯一的一處古海關遺址——市舶司遺址。

據史料記載,為了適應不斷發展的海外貿易需求,唐朝以來,曾有廣州、杭州、明州(今寧波)等地設有市舶使,為市舶司前身。市舶司作為掌管涉外船舶、貿易及其征稅和接待使者的機構,其基本功能類似于今天的海關。泉州市舶司則設立于北宋元祐二年(1087年),作為古代的“海關”,見證了泉州宋元明三朝的海上貿易之繁榮。

見證“東方第一大港”

一個市舶司,一段非凡的泉州海外交通史,它見證了泉州曾經的開放和包容。

唐宋以來,隨著泉州地區社會經濟的發展,泉州港的海上貿易發展神速,逐漸進入“東方第一大港”的鼎盛時期。特別是宋元明三代對海外貿易實行嚴格管理,國內外商人從泉州港出海或登陸,必須先赴市舶司登記,凡從海外運貨抵港,先經市舶司抽分博買,否則沒收船貨并治罪。當時與泉州貿易的國家和地區曾達到100多個。

據古市舶司文史室內史料記載,招徠外商是市舶司的職責之一,其結果是數以萬計來自亞洲、非洲、歐洲的各國商人、傳教士、使者、旅行家、貴族和平民紛至沓來。他們從這個城市獲得豐厚的商業利益,留下了各自的宗教文化,伊斯蘭教、天主教、基督教、印度教、摩尼教、猶太教等世界幾大宗教幾乎都在這時傳入泉州。他們和平相處,互相交融,其祥和場景,是古泉州故事中最精彩、動人之處。

市舶司的設置,規范了海外貿易,促進了泉州進出口貿易的繁榮,推動各行各業的興盛發展,其中以“造船業”“紡織業”“制瓷業”為最。據史料記載,1974年在后渚港發掘的宋代海船見證了泉州造船業的發達;隨著海外貿易市場的擴大,泉州的紡織業發展,趙汝適在《諸蕃志》中載,泉州的紡織品已遠銷東南亞諸國及坦桑尼亞;而宋元時期出現的磁灶窯、德化窯、安溪窯、東門窯、南安窯等著名民窯,將泉州的陶瓷產品遠銷世界各地。宋代李邴曾在《詠宋代泉州海外交通貿易》中如此描繪泉州:“蒼官影里三洲路,漲海聲中萬國商。”元朝時期,遠渡重洋來到中國的馬可·波羅曾寫下:“刺桐港是世界最大港之一,大批商人云集,貨物堆積如山,的確難以想象”。

歷經三個朝代續存385年

盡管歷史已成昨日,但這段輝煌的歷史如今在泉州這片沃土上依舊有跡可循。

水關、鵲鳥橋、舶司庫巷……圍繞市舶司的背后,當年的各種“配套”應運而生。位于市舶司附近的水關后有石閘門,其長石槽尚存。水關上的城墻,1956年拆除,而橋北的鵲鳥橋至今尚存。原六板橋已改成水泥橋,橋旁濠溝尚存一、二巨大石欄桿。

閩南文化研究者洪泓介紹,宋至明時,遠洋商船的人員,其貨物往來,可通過小船,沿晉江、破腹溝、水關,濠溝直達市舶司報關。“市舶司及水關是泉州港的重要遺址,亦是泉州港繁榮的歷史見證之一。”

在張惠評、許曉松著作的《泉州海絲史話》里提及,在水仙宮東面,過洪厝山,有一條巷可通大街,名叫“白絲庫巷”,位于今馬坂巷與水門巷之間。該巷距離市舶司衙門遺址不遠。泉州方言“舶”與“白”“司”與“絲”同音,故后人又將它寫作“舶司庫巷”,認為是古代市舶司的倉庫遺址。

走進今天的市舶司倉庫遺址,長長的石板巷子,經過歲月和風雨的打磨,依稀可見當年的輝煌,歷史韻味十足。據道光《晉江縣志》記:福建市舶司尚續到明朝成化八年(1472年),續存385年后才遷往福州。“市舶司遷榕城后,司荒廢,后漸為民居,現僅存遺址。”沿著舶司庫巷口深入,小巷盡頭,是一處處名人故居,故居內仍有住人,護厝的水井也仍在使用。

如今,廣州、明州、杭州的市舶司遺址俱已湮沒,泉州市舶司遺址成了我國唯一保存下來的古海關遺址。《泉州府志》載:“市舶提舉司在府治南水仙門內”“鵲鳥橋水關北沿水道六十米有水仙宮”。水仙宮內設立了古市舶司文史室,通過文字與圖片資料講述泉州專設市舶的歷史,吸引了大量來自日本、美國、緬甸的文史研究者,以及國內高校師生來參訪學習。