非物質文化遺產作為社會文明的歷史見證,是人類共同的寶貴財富。福建泉州是我國首批歷史文化名城,以“多元文化寶庫,海峽西岸名城”而聞名。

具有300多年歷史的南音曲簿手抄本

泉州歷史文化積淀豐厚,不僅有保存完好的星羅棋布的物質文化遺產,也有寶貴珍稀和豐富多彩的非物質文化遺產。泉州市積極開展非遺普查認證,鼓勵開展非遺申報工作,全市已建立起非物質文化遺產四級名錄體系,擁有縣級以上代表性項目434項,其中包括國家級代表性項目34項、省級代表性項目89項,市級代表性項目224項。

值得一提的是,泉州主申報的南音、聯合申報的中國傳統木結構建筑(閩南民居)營造技藝兩個項目入選“人類非物質文化遺產代表作名錄”,泉州主申報的水密隔艙福船制造技藝項目入選“急需保護的非物質文化遺產名錄”,泉州主申報的福建木偶戲傳承人培養計劃項目入選“非物質文化遺產優秀實踐名冊”。

泉州花燈

泉州積極建設閩南文化生態保護區

泉州是閩南文化的主要發祥地、閩南文化生態保護實驗區的核心區和閩南非物質文化遺產富集區。泉州市委、市政府歷來高度重視閩南文化保護和閩南文化生態保護實驗區建設。近年來,泉州市加大要素保障,構建保護機制,按照“以點帶面、點面互動、帶動社會、培植生態”的工作思路,推進保護區建設。

2010年5月,泉州市政府發布了《泉州市閩南文化生態保護區建設規劃》;2015年,發布了《<閩南文化生態保護區總體規劃>泉州市實施方案》;2016年,泉州市政府又公布了《泉州市21個閩南文化生態保護區整體性保護重點區域保護專項規劃》,一系列閩南文化生態保護政策為非遺整體性保護提供了強有力的保障。此外,泉州還成立了專家委員會,設立泉州市閩南文化生態保護中心,調動社會各層面力量參與閩南文化保護工作,形成了“政府主導、群眾主體、社會參與”的工作合力。

據泉州市藝術館館長、非遺保護中心主任郭飛躍介紹,藝術館長期以來重視開展非遺的搜集、整理、研究、保護工作,一方面組織開展“非遺”項目的普查,征集“非遺”項目發展史料和實物,積極推進對非遺的研究;另一方面開展“非遺”知識的普及與宣傳,舉辦“非遺”工作培訓、講座,組織參加非遺展演、展覽等活動,開展對外文化交流,進一步促進“非遺”項目的推廣。

2005年,泉州啟動建設閩南文化生態保護區中心數據庫,至今已投入資金近300萬元,已建數字資源總量達13TB。文獻類型涵蓋圖書、期刊、報紙、音視頻、圖片等。建成泉州非遺數據庫等近10個專門數據庫,并可供網民查詢。2013年還啟動了南音記錄工程,將把視為南音“教科書”的65套“指”、“譜”和選擇1000首優秀的“曲”錄制成DVD,搶救與記錄瀕于消亡的曲目,并建立泉州南音記錄檔案館,進行專項保存。

與此同時,泉州大力推動閩南文化進校園。2009年出版《泉州南音教程》作為中小學學生的南音學習教材。已有南少林五祖拳、拍胸舞等10多項重點非遺項目進入到中小學課堂。連續27年舉辦中小學生南音演唱、演奏比賽。以泉州藝校、泉州師院等高校為傳承人培養基地,開設閩南文化專業教育,泉州藝校至今已輸送專業人才1000多名。泉州師院于2011年設立泉州南音學院,開創院校設立本科層次南音專業先例,2013年開始培養南音碩士研究生。近年來,又在德化陶瓷學院、安溪茶學院等高職院校設立非遺專業。同時,利用傳統文化節日,舉辦各種民俗活動,營造閩南文化傳習、推廣的濃厚氛圍。

近年來,泉州市采取多渠道措施,復蘇閩南民俗、弘揚閩南文化,培育有利于文化遺產傳承保護發展的環境。2013年,舉辦了世界閩南文化節;2014-2017年,結合“東亞文化之都”建設、第十四屆亞洲藝術節、海上絲綢之路國際藝術節活動,以閩南文化為核心開展了系列展示、交流活動。近年來,市政府還連續舉辦元宵泉州燈會(25屆)、國際南音大會唱(共11屆)、國際木偶節(4屆)、“海上絲綢之路”文化節(7屆)、閩南文化節(4屆)、泉澎乞龜民俗文化活動(7屆)、 閩臺對渡文化節(11屆)、國辦劇團戲劇會演(32屆)、威遠樓民間戲劇節(28屆)等既有對臺對外文化交流性質,又覆蓋全市范圍的文化活動,擴大閩南文化影響。同時積極“走出去”,到6大洲33個國家、地區舉辦文化周(展)等文化交流活動。

此外,泉州充分發揮文化遺產資源大市的優勢,合理開發利用,推動文化創意產業、文化旅游產業、工藝美術產業、演藝娛樂、動漫游戲等文化產業發展。如在傳統工藝美術產業方面,主要包括陶瓷、石雕、木雕、藤鐵竹編非遺項目,有企業2000余家,從業人員近20萬人,年實現產值160多億元。

泉州藝術學校南音專業學生在進行表演。

泉州南音:中國民族音樂的“活化石”

泉州南音,起源于晉、唐時期,又稱“南樂”“南管”“弦管”等,是中國現存最古老的樂種之一,被譽為中國民族音樂的“活化石”,2006年被列入首批國家級非物質文化遺產名錄,2009年被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。泉州南音的樂器,主要的有橫抱曲頸琵琶、十目九節洞簫、以及二弦、三弦、拍板等十多種,其演奏形式,還保留著漢代相和歌“執節者歌”的表演形式。

“泉州南音傳衍千年仍然生機勃勃,傳播廣泛,深受海內外華僑華人的喜愛。”泉州南音國家級代表性傳承人、泉州南音樂府舍長夏永西說。

據了解,弦管曲譜用“乂工六思一”五個簡明表音漢字記音,對應宮商角徵羽五音,填入曲詞,配上琵琶指法和撩拍符號而自成體系,至今仍保存三千多首。音樂分為器樂曲、套曲和清唱曲三大部分,常簡稱為“指”“譜”“曲”,保留了許多古調名、古牌名、古語古音,蘊涵著晉清商樂、唐宋大曲、燕樂、佛曲以及宋元南戲音樂等的遺緒遺韻。

泉州南音福建省級代表性傳承人、泉州南音樂團副團長李白燕介紹,南音已進入中小學課堂,有些南音特長的學生在“小升初”入學考試中會有相應的加分。此外,“泉州國際南音大會唱”已經舉辦了11屆,中小學生南音演唱演奏比賽舉辦了27屆,都好評如潮。

泉州提線木偶戲

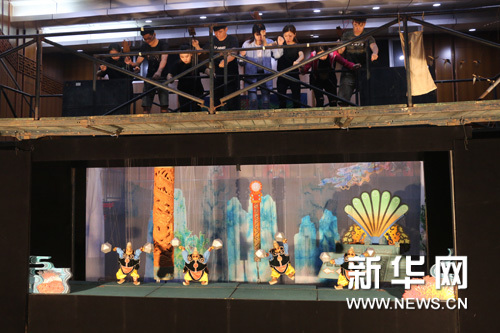

泉州提線木偶戲:三千懸絲閃耀東方智慧

泉州提線木偶戲古稱懸絲傀儡,源于秦漢,至今保存700余出傳統劇目和由300余支曲牌唱腔構成的獨有劇種音樂“傀儡調”,同時形成了一整套精湛規范的操線功夫,以及獨具特色的偶頭雕刻、偶像造型藝術與制作工藝,是我國不間斷傳承史最長,文化積淀、藝術積累最為豐厚的傀儡戲種,也是我國懸絲傀儡藝術的珍稀范本和不爭代表。2002年,被聯合國亞太文化中心列入“傳統民間表演藝術數據庫”。2006年,入選首批中國非物質文化遺產保護名錄,2012年入選“聯合國教科文組織保護非物質文化遺產公約優秀實踐名冊”,實現了我國在此項目零的突破。

泉州提線木偶戲國家級代表性傳承人陳飛鴻介紹,傳統提線木偶由偶頭、籠腹、四肢、提線和勾牌組成,高約兩尺。偶頭以樟、椴或柳木雕成,內設機關,五官表情豐富;竹制胸腹,手有文、武之分,舞槍弄棒,筆走龍蛇,把盞揮扇,妙趣橫生;腳分赤、靴、旦三種;勾牌與關節間有長約3尺的提線,多的可達20余條,現代木偶舞臺演出區域擴展,提線可達6尺,與我國多數傳統木偶戲相比,技巧表演難度更高。

“江加走木偶頭雕刻”制作

木偶頭雕刻:喜怒哀樂間展現工匠精神

木偶頭(傀儡頭)是木偶藝術的角色頭部造型。泉州木偶頭雕刻源自木偶神像雕刻,是深受世人喜愛的民間藝術品。泉州歷史上曾出現不少無名氏雕刻能手,江加走是20世紀中葉一位裕后光前的雕刻藝術大師。江加走,字長清(1871—1954年),泉州市豐澤區清源街道花園頭村人,父親是雕刻粉彩木偶頭像的民間藝人,江加走為第二代傳人,11歲開始隨父學藝,15歲就學會很多雕刻手藝,18歲父親病逝后繼承父業,終生從事木偶頭雕刻,把父親傳授的50多種木偶頭像和一種“平髻”的梳頭方式,繼承發展創作出了285種不同性格的木偶頭像,其中250種都有稱謂,新編梳十余種不同式樣的頭髻和發辮,雕刻和粉彩的木偶頭像過萬余件之多。

泉州木偶頭雕刻形象逼真,刻工精制,性格突出,臉譜結構嚴謹,粉彩鮮明,獨具民族特色和地方特色。江加走的木偶頭雕刻態度嚴謹認真,他通過對人物形象的敏銳觀察力和研究,總結出一個臉的形象的美、丑、忠、奸、賢、愚,表情的喜、怒、哀、樂,都在五形三骨上發生復雜變化,并依據對面部骨骼和肌肉結構的理解,加以概括、夸張和變形,把不會動的“死”木偶頭像變成會動的“活”木偶頭,惟妙惟肖,活靈活現。

江加走的木偶頭是雕刻和粉彩的極好結合,細微的畫筆與優秀的刻工,洗練的刀法與精湛的技藝,都堪稱一絕。其木偶頭雕刻的藝術特征:一是造型優美,形象豐富,結構嚴謹,精雕細刻;二是顏色調和,紋彩美觀,裝飾意趣,扮相生動;三是構造精巧,五官活動,豐富表演,妙趣橫生。新中國成立后,江加走制作的木偶頭像,隨著泉州木偶實驗劇團到羅馬尼亞參加國際木偶節會演而傳到國外,江加走因而被國際友人稱為"木偶之父"。

泉州德化瓷

德化瓷燒制技藝:“中國白”在傳承中創新

泉州市德化縣是我國陶瓷文化的發祥地和三大古瓷都之一,中國十大主要陶瓷產區之一,全國最大的工藝瓷生產和出口基地和經濟發展最快的陶瓷產區。德化陶瓷制作生產始于新石器時代,興于唐、宋,盛于明、清,發展于當代。德化瓷雕塑始于宋代至今從未間斷,形成獨具特色的傳統工藝,一種是選用優質的高嶺土直接塑造成型,一種是將泥塑翻制模具后再注漿或拓印成型,干后根據需要決定是否上釉,而后放入窯中在一千多度的高溫燒制而成的。

德化瓷塑是民窯瓷塑的杰出代表,其創作不受官窯繁瑣拘謹的羈絆,取材廣泛,造型優美、線條流暢、胎釉堅固致密,其產品器型豐富,集實用、裝飾、觀賞于一體,具有民間陶瓷藝術的芬芳。在明代,何朝宗利用當地優質的高嶺土制作出精美的德化瓷塑,形成了獨特的藝術風格,被譽為“中國白”、“東方藝術珍寶”,享有世界藝術瑰寶的崇高地位。

新中國成立后,德化瓷業獲得新生,德化瓷雕與建白瓷、高白瓷一道被譽為現代中國瓷壇的“三朵金花”,德化瓷業獲得新生,瓷雕塑新秀輩出,他們繼承前人的優秀技法和何派的風格,并不斷創新發展,使德化瓷雕塑藝術世代相傳,綿延興盛。

自宋代以來,德化瓷雕塑一直是我國對外的重要輸出品,與絲、茶并譽于世界,在國際貿易中有著重要的地位。它的外銷,對制瓷技術在國外傳播和中外文化交流作出了有益的貢獻,推動了各個歷史時期窯業技術的科技進步。

目前,德化瓷塑在故宮博物院、南京、上海、廣州博物館,英國、法國、日本、美國、意大利等國家的各大博物館都有珍藏,且為鎮館之寶,它對于研究、了解、弘揚中國文化,促進文化交流及友好往來,起到不可估量的作用。它的燒成技術、坯釉配方已成為國內外專業人士潛心研究、仿效的課題、它所達到的藝術高度及獨特的藝術風格,至今仍垂范后人,成為競相追求的目標。(邢賀揚)

責任編輯:黃仙妹

- 廈門15所學校成為閩南文化藝術特色校2017-11-15

- 金磚國家治國理政研討會在福建泉州舉行2017-08-18

- 福建泉州:百年鹽場的繁忙伏收季2017-08-07

- 廈門勇當先鋒 圍繞閩南文化對臺開展多方位交流活動2017-08-04

- 泉州元宵看大戲:《陳三五娘》連演3天 提線木偶有專場2017-02-07

- 福建泉州傳統制造業:品牌并購加速國際化轉型2016-12-30

- 新中國成立以后 泉州南音首次舉行傳統拜師儀式2016-11-16

- 最新專題要聞 頻道推薦

-

全國百位網絡媒體人走訪廣州 感受宜居宜業宜2017-11-30

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞