鹽鐵,在我國古代一直被視為戰略資源而備受歷代統治者重視,從春秋時期齊國管仲提出的“官山海”政策開始,“鹽鐵專賣”制度在我國已有2000多年的歷史。自古以來山西就以豐富的鹽鐵資源而著稱,既誕生了明朝以鹽商為主體的晉商,也流傳下了堪稱中國生鐵冶煉術的代表作——陽城生鐵冶鑄技藝。

古人是如何煉鐵的?

我國古代冶鐵技藝是在冶銅技藝的基礎上發展而來的,主要有兩種煉鐵法:塊煉法和生鐵冶鑄法。從冶煉工藝來看,塊煉鐵和生鐵的主要差別在于冶煉溫度的高低不同。

塊煉法是最早出現的煉鐵法,甚至可能是在燒陶、冶銅過程中發現的煉鐵工藝。這種煉鐵法生產的塊煉鐵結構疏松,呈海綿狀,孔隙中夾雜有礦石本身存在的許多氧化物,含碳量很低,性質柔軟,性能還不如青銅,被稱為惡金。

隨著社會對鐵器的需求不斷增加,幾乎在塊煉鐵出現的同一歷史時期,誕生了生鐵冶鑄技術。即在高大的豎爐內,以高溫將氧化鐵還原并增碳成為液態生鐵,再從爐中放出,鑄成錠塊或澆鑄成器,生鐵可經過多種處理方式煉成鋼或可鍛鑄鐵。生鐵冶鑄技術改變了塊煉鐵及其加工費時費力、生產量低的弊端,為鐵器的推廣和普及打下了良好的基礎。同時,以生鐵冶鑄技術為基礎,發展出了一整套獨特而且先進的鋼鐵冶煉和加工工藝。

歐洲一些國家在公元前1000年左右已能生產塊煉鐵,但直到14世紀才生產生鐵并鑄成鐵器,我國古代只用很短時間就實現了這一技術突破。從目前的考古發掘結果來看,我國人工冶煉的鑄鐵器具約出現于春秋末期以前,即公元前6世紀左右,比歐洲至少早了十六個世紀。

鑄鐵的最早記載——趙鞅“鑄刑鼎”

三晉是中國冶鐵術的發源地之一。《左傳?昭公二十九年》記載: 冬,晉趙鞅、荀寅帥師城汝濱,遂賦晉國一鼓鐵,以鑄刑鼎,著范宣子所為《刑書》焉。 這是講公元前513年,趙、荀在今河南省中南部的古汝水之濱筑城,鑄造了一個鐵質刑鼎,以頒布晉國法典,這是鑄鐵的最早記載。

陽城

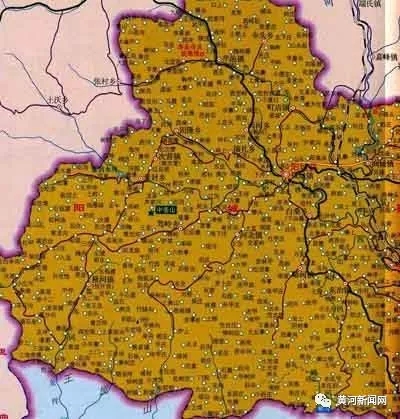

陽城地圖

山西陽城古稱濩澤,天寶年間改陽城縣,隸屬于澤州與澤州府(今山西晉城市)。境內地勢由西南向東北傾斜。以海拔1888米的析城山為主體的南部山區,山嶺陡峭,森林茂密,水源充足,且制高點、關隘口、天然石洞繁多,地勢險要。礦藏以煤、鐵、硫磺為主,鐵礦資源豐富,以俗稱"窩子礦"的富鐵礦為主,儲量小,分布廣,礦層接近地表,易于開采。還有大量可以燒制木炭的優質木料,為當地生鐵冶鑄術的形成創造了良好條件。

陽城生鐵冶鑄技藝

陽城生鐵冶鑄技藝

陽城生鐵冶鑄技藝是山西省晉城市陽城縣的地方傳統手工技藝之一,主要包括坩堝煉鐵、犁爐煉鐵和犁鏡的鐵范制作。陽城的坩堝煉鐵和犁爐煉鐵即是中國生鐵冶煉技術的代表作,以一地兼具這兩種冶鐵術的形式,這在全國也是罕見的,因而更具獨特的價值。犁鏡是陽城的名牌產品,為步犁上的重要配件。陽城生鐵冶鑄技藝的歷史價值、技藝價值和文化價值極為重要而獨特,可稱國之瑰寶,被列為國家級非物質文化遺產。2006年5月20日,陽城生鐵冶鑄技藝經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。(部分文字和圖片來源于網絡)

責任編輯:趙睿

- 最新專題要聞 頻道推薦

-

荊楚大地弘揚戲曲文化有門道2018-01-25

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻