張多堂剪紙作品《將進酒》。廣西科學技術出版社供圖

古詩詞,是中國傳統文化的瑰寶;剪紙,則是根植于大家記憶中的非物質文化遺產。如果兩者融和在一起,會有怎樣的效果?

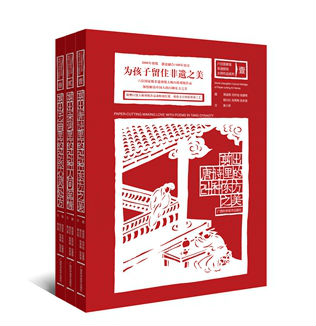

這些天,一套《剪影》系列圖書吸引了不少人的目光:按照唐詩、宋詞、元曲分類,各自選取24首,然后通過六位國家級非遺傳承人的巧手,將其以剪紙的形式呈現出來。

日前,記者采訪了該書作者之一、蔚縣剪紙國家級非遺傳承人周淑英,了解剪紙技藝背后的傳承故事。

《剪影》全稱為《剪影·六位國家級非遺剪紙大師作品系列》,跟以往的一些趣味讀物不同,它以中國人耳熟能詳的古詩詞做“引子”。

該書責編介紹,剪紙是一種形式,剪什么內容才能既有文化營養又不讓年輕人覺得陌生?唐詩、宋詞、元曲大概是人們熟知度最高的傳統文化之一了。有人可能不知道什么是蔚縣剪紙的“重彩點染”,但會對“舉頭望明月,低頭思故鄉”產生共鳴。

《剪影·六位國家級非遺剪紙大師作品系列》書封。廣西科學技術出版社供圖

比如,“寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤。洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺。”

這首《芙蓉樓送辛漸》在周淑英的手中,化為一幅漂亮的剪紙:玉壺上,有靈動的飛鳥、纏繞的花枝,壺身還勾勒出細膩的圖案,鋸齒狀的紋飾清晰整齊。

再如,“少小離家老大回,鄉音無改鬢毛衰。兒童相見不相識,笑問客從何處來。”

《回鄉偶書》被非遺傳承人范祚信制作成剪紙,畫面結構并不復雜,一棵樹、三四個頑童,還有一位歸家的游子,略顯難為情的背對眾人。不僅每人表情略有不同,衣服上的褶皺也極為纖細精致,勾勒出一幅“回鄉”圖景。

范祚信剪紙作品《回鄉偶書》。廣西科學技術出版社供圖

“書里頭的剪紙,對我來說都是挑戰,因為跟我平時的風格太不一樣了。”周淑英說,剪紙有很多類型,各有各的技法。像蔚縣剪紙,需要不同類型的小刀一百來把,而且市場上沒有賣的。需要借助這些工具,用細膩的線條、人物表情來表現古詩詞神韻。

其實,剪紙也曾是很多人兒時記憶中過年的“標配”之一,那些貼在窗戶上、大門上的剪紙曾為生活增添了濃濃的年味。但在一些剪紙大師看來,某種意義上,這些記憶中美麗的符號,正在以意想不到的速度從人們的日常生活中消失。

段建珺是內蒙古和林格爾剪紙的國家級非遺傳承人,年輕時下牧區做了30年的剪紙技藝搶救與保護工作。他說,工作中最常遇到的情況就是,經過某個牧區,當地人會說:“你們怎么不早來?有個老人天上飛的、地上跑的都能剪,但剛剛去世。”

因此,同樣感覺到傳承必要性的周淑英參與創作了《剪影》系列圖書,“還得讓孩子們看得懂、容易操作,如果他們不感興趣,那出書就沒有太大意義了。剪紙這項非遺得傳承,關鍵得讓孩子們從小就有印象,有這方面的記憶”。

周淑英剪紙作品《芙蓉樓送辛漸》。廣西科學技術出版社供圖

如周淑英所說,近幾年,全國多個地方開展“非遺進校園”相關活動,或是剪紙比賽,或是剪紙展覽……重視非遺技藝的傳承、學生藝術素質的提高。

周淑英認可上述活動的積極意義,但同時提出,傳承包括剪紙技藝在內的“非遺”,應該注重結果,不能只是舉辦活動熱鬧一陣就算了。

“首先,傳承人要勇于犧牲、承擔責任。其次,可以考慮將剪紙技藝納入教學,一個星期加一節手工課或工藝美術課,讓孩子們能夠比較頻繁地接觸到這門技藝。”

周淑英認為,民間藝術中有很多接地氣的正能量元素,“通過學剪紙讓孩子們學到做人的道理,逐漸被剪紙吸引,這樣傳承才能落到實處”。(記者 上官云)

責任編輯:趙睿

- 潛山保護民間剪紙非遺2018-04-28

- 刻紙為物鋪三江 剪彩成人起晉風——剪紙2018-04-16

- 剪紙上的國家安全教育 方寸之間創意無限2018-04-16

- 經典詠流傳 鄭州文廟百名師生唱誦經典弘揚傳統文化2018-04-16

- 漳浦舉辦國家安全剪紙作品展2018-04-13

- 95后大學生:傳統文化應該插上新媒體翅膀2018-03-31

- 非遺傳承進社區 愛心剪紙快樂行2018-03-12

- 福州羅源一7旬老人剪出1米長《畬家之春》2018-02-14

- 83歲非遺傳承人:剪的是物件 傳的是歷史2018-02-13

- 剪紙大師段小軍:擇一事終一生2018-01-24

- 最新專題要聞 頻道推薦

-

苗族織錦技藝傳承人甘小芝:小小“織女夢” 2018-05-09

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞