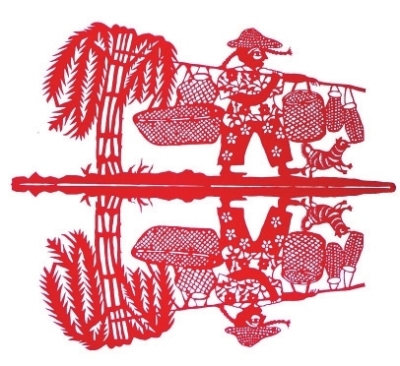

周冬梅作品《趕集》

周冬梅(左)與剪花婆林蓮秀老人(中)一同創作剪紙。

剪紙,被譽為“無墨的中國畫”,是巧奪天工的指尖藝術,講究千刀不斷,線線相連。浦城剪紙字中有畫、畫中有字、以字組畫,花樣圖形多與裝飾對象相似,每種花樣必有背后的延伸含意,意必吉祥,開創了中國民間剪紙“禮品花”之先河。

日前,“文脈頌中華”系列專題報道推出第六期原創視頻《刻紙為物鋪三江 翦彩成人起晉風》,揭開國家級非物質文化遺產浦城剪紙的神秘面紗。

代代相承 融入傳統習俗

在浦城,剪紙亦被稱為剪花,從事剪紙的婦女被稱為剪花嫂或剪花婆。千百年來,剪紙這一古老的民間技藝,融入浦城傳統歲月節令中。當地百姓操辦婚嫁喜事,都要延請剪花嫂、剪花婆來剪裁花樣,裝點禮品、烘托喜慶的氣氛。“小時候看她們在布置婚禮時剪紙,很漂亮,我就開始跟著學。”浦城剪紙技藝傳承人周冬梅回憶道。

年少時的耳濡目染,讓剪紙在周冬梅心中扎下根系,成為她生命里的軸心。“我基本所有的時間都在剪紙,業余時間、晚上、周末,都是。”工作后的周冬梅,心中依舊保持著對剪紙的熱愛,在得知浦城縣舉辦剪紙培訓班的消息后,她馬上報名參加,利用閑暇時間,更加系統地學習剪紙創作。從開始剪紙至今,周冬梅已堅持三十余年,在這漫長的人生旅途中,只憑一把剪刀,玩轉紙中乾坤,剪出了對美好生活的愿景。

在周冬梅剪出的蜿蜒曲折中,我們看到了鋪滿剪花嫂、剪花婆往昔歲月的花鳥魚蟲,也看到了錯落在浦城剪紙新時代的亭臺樓閣,在閩北小城中發出微微的紅光,它將剪紙里承載的千年農耕文明傳承與創新,從纖薄的紅紙中提煉出來,裁出了柴米油鹽、喜樂嬉笑的悠長歲月。

時移世易千年技藝日漸衰微

隨著信息時代的來臨,人們的生活發生著巨變,也悄然影響著剪紙這門傳承千年的手藝。

“過去走親訪友都拎著禮品走親訪友,上面都貼著禮品花。現在很少見了,交流的方式現代化了,傳統方式也就漸漸隱退了。”浦城縣文化館館長吳衛東說。如今在浦城鄉間,已難尋覓剪花嫂、剪花婆的蹤跡。使用載體的急劇萎縮,加速了浦城剪紙的衰微。

心念及此,周冬梅打定主意,在浦城成立了首家“剪花嫂剪紙坊”,在經營文創產品的同時,也做起了剪紙技藝的傳承工作。“空余時間我會辦公益的剪紙培訓班,培養愛好剪紙藝術的年輕人,讓更多的人從事剪紙,把這份技藝傳承下去。”

除此之外,周冬梅還開通了“剪花嫂剪紙坊”微信公眾號,希望通過新媒體渠道,將浦城剪紙宣傳出去,讓更多人認識、了解浦城剪紙,為浦城剪紙的延續和發展,貢獻自己的一份力量。

走進校園星火傳承古城文脈

為了讓剪紙更好地傳承下去,浦城縣大力培養師資力量,推廣剪紙課堂,讓剪紙走進校園,在浦城剪紙和孩子們之間形成紐帶,承載這座古城延續不斷的文脈。

從2005年開始,浦城縣每年舉辦一期浦城縣中小學美術老師剪紙培訓班,積蓄起一批剪紙教學的中堅力量。“學校里的老師有傳承的平臺,有傳承的對象,在全縣中小學普及開來,就能夠有目的、有意識地去傳承,使國家級非遺項目能夠在我們浦城代代相傳,發揚光大。”吳衛東滿懷希望。

現如今,剪紙課堂已在浦城縣中小學全面鋪開,這項口傳口、手把手的技藝在各方的共同努力下,正逐步走向復興。2007年,“浦城剪紙”被列入福建省省級非遺項目名錄;2008年,浦城縣被國家文化部命名為“中國民間文化藝術之鄉”;2014年,被列為國家級非物質文化遺產項目名錄。浦城剪紙在傳承中延續生機,萌發出新的希望。(記者 李冰/文 林斌/圖)

責任編輯:趙睿

- 第五批國家級非遺代表性項目 代表性傳承人名單公布2018-05-17

- 60位非遺傳承人進央美深造2018-05-16

- 柘榮布袋戲:一個人的舞臺 一座城的堅守2018-05-15

- 互設文創驛站,共建文旅產業合作圈2018-05-14

- “福建非遺走進馬祖”活動舉行2018-05-14

- 認識青年梅蘭芳 感受京劇藝術之美2018-05-11

- 福建茶文化主題展在馬耳他舉行2018-05-11

- 非遺圓桌:當技藝“老去”2018-05-10

- 織錦:藏在時光里的“秘密”2018-05-09

- 甘肅省成立首家“非物質文化遺產學院”2018-05-07