28日,國務院新聞辦公室舉行“中華文明起源與早期發展綜合研究”(簡稱“中華文明探源工程”)成果發布會,記者從發布會獲悉,中華文明探源工程通過對眾多遺址展開大規模考古研究,以豐富的考古資料實證了中華大地5000年文明。

發布會現場

據了解,“中華文明探源工程”是繼“夏商周斷代工程”之后,又一項由國家支持的多學科結合、研究中國歷史與古代文化的重大科研項目。從2001年正式提出至今,已經實施了4個階段的研究工作。

“探源工程”是以考古調查發掘為獲取相關資料的主要手段,以現代科學技術為支撐,采取多學科交叉研究的方式,揭示中華民族五千年文明起源與早期發展的重大科研項目。探源工程實施期間,調動了人文社會科學與自然科學的各項學術資源,融合了不同學科的理論與方法,深度發掘了不同學科的潛力。

國家文物局副局長關強介紹,截至目前,探源工程在以下方面取得了重要進展:

首先,以考古資料實證了中華大地5000年文明。探源工程研究團隊認為,距今5800年前后,黃河、長江中下游以及西遼河等區域出現了文明起源跡象。距今5300年以來,中華大地各地區陸續進入了文明階段。距今3800年前后,中原地區形成了更為成熟的文明形態,并向四方輻射文化影響力,成為中華文明總進程的核心與引領者。

其次,豐富了對人類文明起源的認知。基于90年來中國田野考古學成果的科學總結,經過多學科聯合攻關研究,探源工程研究團隊從社會分工、階級分化、中心城市和強制性權力等方面,提出了中國進入文明社會的突出特征。

再者,對中華文明多元一體格局的形成有了總體認識。探源工程實證了中華文明“多元一體、兼容并蓄、綿延不斷”的總體特征。

石峁遺址發現4000年前口弦琴 為國內最早弦樂器

探源研究表明,多元一體文化現象背后的各地方社會,在其文明起源和早期發展階段,在各自的環境基礎、經濟內容、社會運作機制以及宗教和社會意識等方面,也呈現出多元格局,并在長期交流互動中相互促進、取長補短,最終融匯凝聚出以二里頭文化為代表的文明核心,開啟了夏商周三代文明,中華文明的起源和早期發展是一個多元一體的過程。

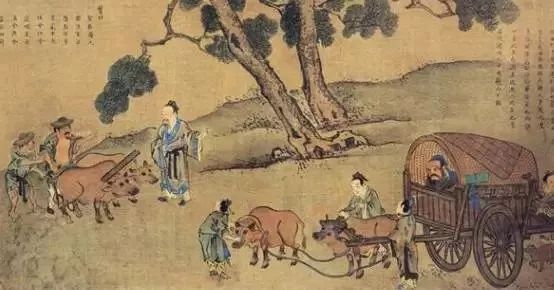

中華文明在自身發展過程中,廣泛吸收了外來文明的影響。源自西亞、中亞等地區的小麥栽培技術、黃牛和綿羊等家畜的飼養技術以及青銅冶煉技術逐步融入中華文明之中,并被改造生發出嶄新的面貌。

中華文明在起源與早期發展階段形成的多元一體格局、兼容革新能力,成為其長期生長的起點,從中孕育出的共同文化積淀、心理認同、禮制傳統,奠定了中華文明綿延不斷發展的基礎。

延伸閱讀

距今3700年左右,經過新砦期文化的醞釀,河南偃師的二里頭橫空出世。位于洛陽東郊的偃師二里頭遺址,是夏代后期的都城。在該遺址的中部,發現了內有多座宮殿的宮城。

在與此宮城僅一路之隔的區域發現的另一個圍墻圍繞的區域內,發現了制作銅器和綠松石等高等級物品的作坊,生產的銅器非常精致,僅在較高等級的墓葬中隨葬。表明這些高等級物品的生產已經被王權所控制,成為表明持有者等級身份的象征物——禮器。此時,中國的青銅文明已經進入到一個新的階段。

乳釘紋銅爵 二里頭遺址出土

責任編輯:莊婷婷

- 五千年!每一塊基石都鐫刻著文化自信2018-05-30

- 最新專題要聞 頻道推薦

-

三星堆博物館跨界融合“古蜀萌娃”表情包走紅2018-05-31

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞