寧夏日報記者 周慶華

編者按:

在慶祝新中國成立70周年的重要歷史性時刻,9月30日,吳忠市紅寺堡區迎來正式建區10周年、移民開發21周年。

21年很短。歲月潑墨凝畫卷,只是千年一瞬間。

21年亦長。扶貧開發催巨變,代代移民銘心間。

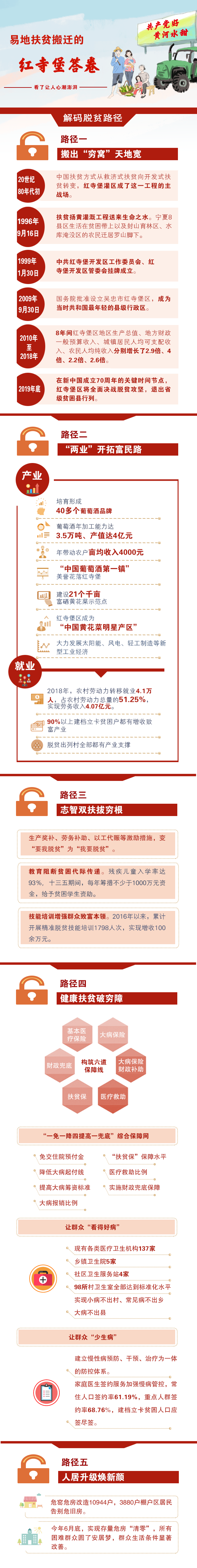

今年,在紅寺堡區全面決戰決勝脫貧攻堅之際,記者多次帶隊深入紅寺堡區蹲點,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,從“村”到“鄉”再到“市轄區”,多層面、多角度進行解剖式采訪調研,陸續推出了《李耀梅賣掃帚還清30萬元外債》《沙草墩里的“露珠故事”》《豹子灘村:半邊明黃半邊紅》《柳泉黃花分外香》等新聞報道。9月30日刊登紅寺堡區“兩不愁三保障”新聞調查,通過解讀易地扶貧搬遷的“紅寺堡答卷”,記錄時代印記,表達人民心聲,禮贊偉大祖國。

核心提示:

吳忠市紅寺堡區,寧夏最大的生態移民集中安置區,歷經21年扶貧開發,貧困發生率由開發之初的100%下降到4.8%,堪稱全國易地扶貧搬遷的“微縮盆景”。

21年前,這里杳無人煙,看不到飛鳥,連拴牲口的樹樁都找不到,“一碗面里半碗沙”,森林覆蓋率不足5%,每年沙塵暴達20多次。如今,這里城市綠化率、綠化覆蓋率、城區人均公共綠地分別達35%、39%、27.5平方米,沉寂千年的不毛之地變成風光旖旎的生態綠洲。

21年前,從苦瘠甲天下的西海固大山深處搬遷而來的貧困群眾,很多人的全部家當只有一口鍋和破舊的鋪蓋。如今,他們徹底擺脫祖祖輩輩千百年來“一方水土養不活一方人”的困境,穩步實現解決溫飽、脫貧致富和全面奔小康的三次歷史性轉變,農村居民人均可支配收入由最初的不足500元提高到8796元,廣大移民邁向不愁吃、不愁穿、學有所教、病有所醫、住有所居的新生活。

千年一瞬的滄桑巨變,奧秘何在?作為貧困人口最集中的縣級行政區,如何穩定實現“兩不愁三保障”?記者對此進行了深入調研。

拼版照片:上圖為經過近20年的生態修復,寧夏吳忠市紅寺堡區新莊集鄉移民舊址已逐漸被綠色覆蓋;下圖為戈壁荒灘上建起的紅寺堡移民新村(2018年9月8日無人機拍攝)。

路徑:挪窮窩 拔窮根 煥新顏

寧夏是易地搬遷脫貧的“萬花筒”,自上世紀80年代開始,先后組織了吊莊移民、扶貧揚黃工程移民、“十二五”生態移民工程,累計搬遷移民130萬人,實現了生態改善和脫貧富民的雙贏。

地處寧夏腹地的紅寺堡區,作為扶貧揚黃灌溉工程的主戰場,是寧夏移民開發、生態改善、精準脫貧的縮影。

拼版照片:上圖為寧夏吳忠市紅寺堡區紅寺堡鎮紅海村移民馮自祿(右一)與母親蔡潤英(左二)、妻子周玉英(左一)、兒子馮思愷在新莊集鄉老房子原址留影;下圖為馮自祿一家在移民村自家住房前留影(9月8日攝)。馮自祿一家2002年從新莊集鄉朱莊子村遷出,現在家里種了60畝枸杞,妻子周玉英在紅寺堡鎮恒豐紡織廠打工,家庭年收入在20萬元左右。

心聲: 共產黨好 黃河水甜

“共產黨好,黃河水甜!”

紅寺堡城區入口處,一塊巨幅噴繪屏上的醒目標語,抒發了紅寺堡23萬人民的共同心聲。

黃花菜產業方興未艾。

紅寺堡是寧夏的幾何中心,交通網四通八達。

紅寺堡新莊集鄉西川特色產業示范村。

吳忠市紅寺堡區大河鄉龍源村村民李耀梅賣掃帚3年,還清30萬元外債。

責任編輯:黃仙妹

- 助力產業消費扶貧 首屆“平安三村百寶”扶貧產品洽購逾5400萬2019-09-27

- 真情實意 真金白銀 真抓實干——福州·定西扶貧協作成效掃描2019-09-11

- 武平巖前鎮寧洋村激勵性扶貧項目帶動貧困戶財技雙豐收2019-09-10

- 紙短情長,總書記關于扶貧的三封回信2019-08-25

- 福州倉山區產業扶貧出成效 企業“扶貧車間”建在臨洮“家門口”2019-08-23

- 漳州出臺方案 開展消費扶貧助力打贏脫貧攻堅戰2019-08-15

- 寧夏隆德縣閩寧扶貧產業園入駐企業達50家 帶動當地就業2019-07-30

- 江西省鼓勵“創客”投身鄉村旅游發展2019-07-24

- 建寧均口:“1+N”集智聚力助力脫貧攻堅2019-07-15

- 福建:減稅降費為脫貧攻堅“助跑添翼”2019-07-10

- 最新專題要聞 頻道推薦

-

協商議政 構建雙向發力新格局2019-09-30

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞